Necesidad de una reforma institucional de la administración de justicia en la Argentina

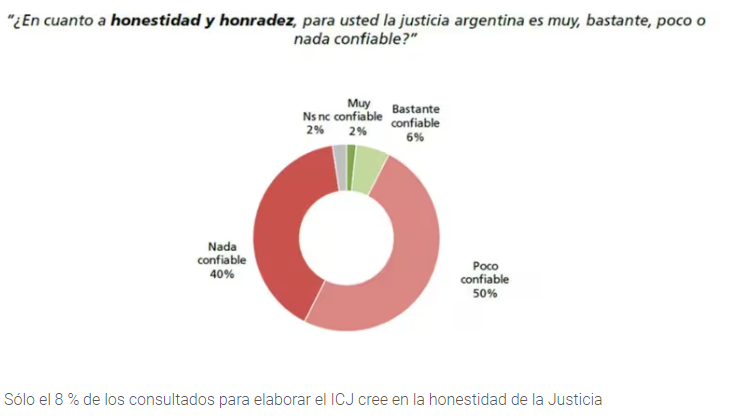

La Argentina hace ya varias décadas acarrea una crisis institucional muy seria en materia de justicia. La mayor parte de los argentinos y argentinas no creen que las características principales de la justicia se cumplan, ya sea por falta de independencia, falta de representación, o por los propios tiempos y procesos que insume el sistema judicial en la Argentina[1].

Desde el pasado 15 de abril se encuentra formalizado el procedimiento para la designación de dos nuevos jueces la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más allá de esta coyuntura, y yendo a una cuestión anterior y más profunda desde Instituto Argentina 2050 (IA2050) creemos necesario replantearnos qué justicia tenemos los argentinos y qué justicia deberíamos tener, trabajando en pos de lograr una mejora significativa en este servicio que debe ser primordial en un Estado de Derecho y no debe distinguir entre poderosos por un lado y débiles por el otro.

El sistema de administración justicia conforme nuestra forma de gobierno federal, está compuesto por el Poder Judicial de la Nación y los Poderes Judiciales de cada una de las provincias. Asimismo, integran el sistema de justicia el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura. En este informe no abordaremos la organización provincial, sino solo la Justicia Federal con competencia en todo el país.

Por ello, empezamos este análisis comprendiendo que el sistema de administración de justicia, es un servicio público con el que cuenta la ciudadanía para resolver las controversias entre particulares o con el mismo Estado, en su caso. Así pues, como todo servicio público debe ser eficiente y dar respuesta a los requerimientos en tiempo y forma.

Y precisamente es el Poder Legislativo quien cuenta con algunas herramientas para fortalecer el sistema de justicia y mejorar el servicio, a través de leyes de funcionamiento y organización del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura.

Estamos convencidos que el diseño institucional de la justicia tal como rige en nuestra Constitución Nacional puede ser objeto de normas legislativas que modernicen, den transparencia y redunden en un mejor y más eficaz servicio.

El referido diseño institucional debe adecuarse material y formalmente a la Constitución, donde la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, lo que incluye al equilibrio en las representaciones del Consejo de la Magistratura y la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera del Ministerio Público, son los pilares sobre los cuales debe asentarse, si pretende estar al servicio de la ciudadanía.

Nuestro orden constitucional está alejado de toda idea de autoritarismo o autocracia y por tanto ha ideado un sistema de justicia que sea impermeable a posibles embates cortando de cuajo cualquier dependencia funcional, pues la justicia nunca puede válidamente colarse al servicio de intereses políticos. El sistema de justicia debe ser independiente y así debe ser su actuación.

Para comenzar el análisis, conforme está compuesto nuestro sistema de justicia, nos centraremos pues en tres ejes primordiales mediante tres propuestas de ley que condensan la reforma institucional que nos proponemos implementar a nivel federal en los siguientes órganos:

- Ministerio Público

- Corte Suprema de Justicia

- Consejo de la Magistratura

- Modificación del Ministerio Público de la Nación

La centralidad de la propuesta tiene como antecedente la sanción que oportunamente efectuara la Cámara de Senadores modificando las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal (27.148) y del Ministerio Público de la Defensa (27.149), durante el año 2020 y que por falta de tratamiento en la Cámara de Diputados ha caducado. En efecto, en la sesión especial del 27 de noviembre de 2020 el Senado consideró y aprobó la Orden del Día 549/20. La misma tenía como fundamento los proyectos de los senadores Wereltinek (S-2777/20), Lousteau y otros (S-3535/19) y Crexell (S-484/19 y 485/19) y sufrió modificaciones en el tratamiento en el recinto, que son tenidas en cuenta en el proyecto de ley presentado por el Senador Doñate[2].

Tengamos presente que desde 1994, a través del artículo 120 ubicado en la Sección Cuarta de la Segunda Parte (Autoridades de la Nación), se le dio al Ministerio Público rango constitucional, estableciendo que es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la Nación.

Esta norma aseguró la efectiva independencia del Ministerio Público para que ejerza las atribuciones que la Constitución le acuerda, anulando toda posibilidad que algún poder del Estado interfiera en sus funciones, ya sea de manera directa o indirecta y están exentos de recibir instrucciones. Incluso, esto ha sido reforzado constitucionalmente con una ubicación espacial del Ministerio Público dentro del propio texto.

La autonomía funcional la podríamos definir como una frontera externa que impide la injerencia de los poderes del Estado y de otros factores de poder. Si bien históricamente el Ministerio Publico tenía obvias finalidades políticas, el diseño constitucional a partir de la reforma del ´94 eliminó cualquier atisbo de dependencia funcional hacia otro poder.

También implica internamente que las relaciones dentro del organismo son conducidas por quien inviste la jerarquía máxima, por lo que este debe ser un pilar de la reforma.

Tengamos presente que el Ministerio Público de la Nación se divide en dos áreas, es un órgano bicéfalo:

- El Ministerio Público Fiscal de la Nación, quetiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores o partícipes a fin de, eventualmente, acreditar en un juicio oral y público los hechos que fundamenten su acusación. En las cuestiones no penales, tutela los intereses generales sobre el punto en conflicto y;

- El Ministerio Público de la Defensa de la Nación que se encarga de la defensa y protección de los derechos humanos, garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Los principales ejes que se deberían modificar para garantizar el cometido que la Constitución Nacional le dio al Ministerio Público son varios, pero trataremos de simplificarlos a los fines de una mayor comprensión.

Primero, entendemos preciso dotar de un mayor rol de seguimiento al Congreso a través del fortalecimiento de las funciones de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, sin que esto implique en nada afectar su autonomía funcional, sino más bien contribuir a la misma para detectar posibles intromisiones. Por caso, mediante la remisión de informes de gestión que deberán ser fundamentados públicamente, mediante la consulta frente a la creación de direcciones generales, entre otras acciones.

Entendiendo que el acceso a la información es la contracara de la transparencia en la gestión pública y la piedra angular para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a asegurar estándares de moral, ética y probidad en la función pública, necesarias para una gobernabilidad democrática legítima capaz de articular y atender los intereses de la población, la transparencia y la publicidad de la gestión confluyen a fundar confianza en la ciudadanía.

Por el otro, se establece expresamente la prohibición a integrantes del Ministerio Público Fiscal de requerir tareas o funciones de investigación criminal de los organismos de inteligencia en los términos de la ley 25.250, evitando prácticas que van en contra de los principios democráticos y del rol que efectivamente la inteligencia debe ocupar en un Estado de Derecho.

En otro orden y para evitar que la agenda electoral se superponga con la elección de las cabezas del Ministerio Público, lo que también puede desencadenar en afectar la mentada independencia y autonomía, creemos oportuno fijar la prohibición de la postulación y designación en año electoral presidencial.

También determina un mecanismo específico para la cobertura de vacancias y suplencias temporales, para evitar que situaciones excepcionales y transitorias se transformen en cuasidefinitivas, tal como sucede en la actualidad donde el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Casal ejerce en continuado la primera magistratura del Ministerio Público Fiscal desde el año 2015, sin haber sido designado por los medios constitucionales y legales a esos efectos, lo cual va en desmedro de la institucionalidad y la autonomía que la reforma constitucional de 1994 le ha otorgado al órgano.

Se propone la incorporación de nuevos principios funcionales que iluminan el actuar del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa siendo estos la promoción de la perspectiva de género, el respeto por la igualdad e identidad de género y el federalismo, exigiéndole en su actuar el velar por afianzar el criterio de representación federal.

Instamos además la adopción de conductas similares a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y el Código Iberamericano de Ética Judicial; estableciendo instancias que permitan evaluar su cumplimiento en el marco de audiencias públicas ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación.

También la creación de nuevas Procuradurías Especializadas: Procuradurías de Recursos de la Seguridad Social, contra las Violencias de Género, Defensa del medio ambiento y biodiversidad, Procuraduría de Investigación de los pasivos externos de la Nación Argentina y Procuraduría de investigación de delitos contra la defensa de la competencia.

En la misma línea argumental y para salvaguardar la autarquía financiera del órgano se establece expresamente que los recursos del Tesoro Nacional se transferirán de manera automática vía el Banco de la Nación Argentina.

Se determina la estabilidad de los fiscales y defensores hasta que cumplan los 75 años, con posibilidad de nuevo nombramiento por dos años más. Pero, en el caso del Procurador General y de la Defensora General se estipula una duración en el cargo por cinco años con posibilidad de una única reelección. Esta nueva alternativa deja de lado el principio monárquico de estabilidad en el cargo de los puestos políticos y le da una impronta dinámica y republicana a las autoridades de ambos Ministerios Públicos, que redundará en una mayor eficacia y eficiencia en el servicio de justicia y de velar por los intereses de la Nación.

Esta decisión de política legislativa se complementa con la disminución de la mayoría agravada de los dos tercios que actualmente se exige para los nombramientos bajo análisis que dificulta la generación de consensos. Finalmente se prevé una composición del Tribunal de Enjuiciamiento más plural y se conserva la mayoría agravada para la remoción.

Es oportuno que el/la nuevo/a Procurador/a General a designar y el/la Defensor/a General pueda contar con nuevas herramientas que le den una impronta ágil, eficiente y al servicio de los justiciables del Ministerio Público de la Nación.

- Integración de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Es la instancia máxima que posee cualquier habitante para que se le reconozcan los derechos por los cuales se encuentra sometido a un proceso judicial. Dicho en pocas palabras, el Poder Judicial es el intérprete último y guardián de la Constitución; él tiene el mandato de descalificar todo acto (sea por acción u omisión) que no se ajuste a ella.

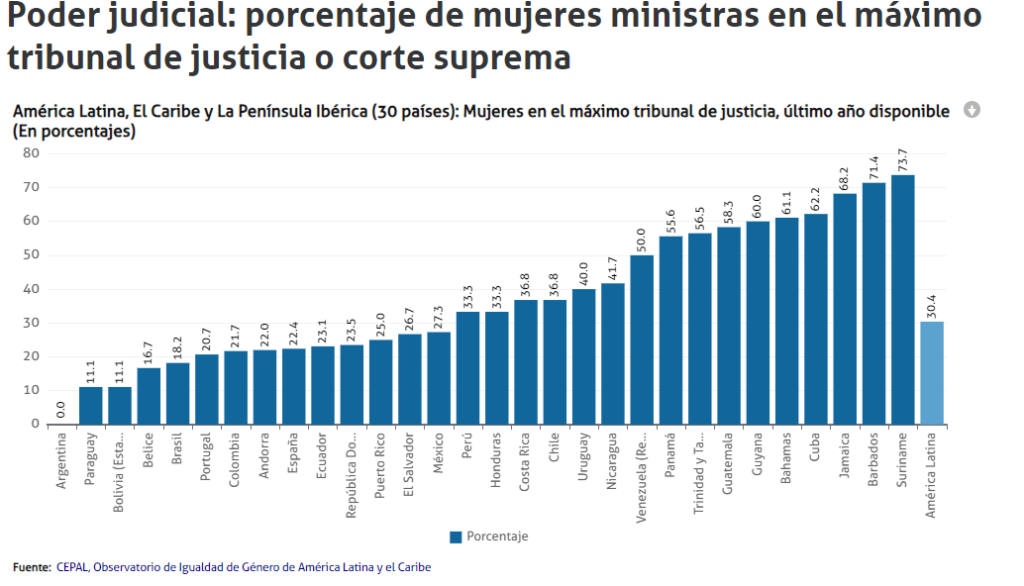

Consideramos que hoy la Corte conformada solamente por cuatro miembros, de los cuales todos son varones de la zona núcleo del país, no puede tener la celeridad ni amplitud de análisis que la instancia superior un Poder del Estado requiere. Por lo cual, una manera de poder mejorar la representación y su tarea sería la ampliación del número de magistrados del máximo Tribunal de la Nación organizados de una forma más eficiente. Así se lograría fortalecer la inmediatez con los expedientes y con el justiciable, además de abreviar los extensos plazos, ya que recordemos que una justicia que no llega a tiempo no sirve. La propia CSJN desde antiguo, ha sostenido que la Justicia lenta no es verdadera Justicia y que una sentencia que retarda sin término la decisión viola la garantía de defensa en juicio (Fallos 269: 131; entre otros).

Con quince jueces o juezas (asegurando la diversidad de género) la República Argentina seguirá la tendencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos y europeos, que se han mostrado exitosos en cuanto a los resultados obtenidos.

Fuente: CEPAL[3]

Conforme a la Constitución, es facultad del Congreso fijar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según lo que mejor considere de acuerdo a las circunstancias sociales imperantes, en el momento histórico de que se trate. Así, lo quiso expresamente el constituyente de 1860, que eliminó la cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que regulaba el número de integrantes en nueve miembros, dejando en manos del Poder Legislativo determinar la cantidad de magistrados que componen el más alto Tribunal.

La Ley Nº 27 dispuso una integración de CINCO (5) miembros que se mantuvo en la Ley Nº 13.998 y el Decreto Nº 1.285/58; la Ley Nº 15.271 la elevó a SIETE (7) miembros; la Ley Nº 16.895 redujo nuevamente su integración a CINCO (5) miembros; y la Ley Nº 23.774, que la elevó a NUEVE (9) miembros. En la actualidad, rige la composición de CINCO (5) miembros que estableció la Ley Nº 26.183.

Entendemos que resulta importante que el número de jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación guarde alguna relación con la población, por cuanto a mayor número de habitantes se genera indefectiblemente una mayor litigiosidad que, lógicamente, llega a la CSJN por las vías correspondientes.

Cuando en 1863 se constituyó la primera Corte de Justicia con cinco miembros, la población total era de aproximadamente un millón doscientos mil habitantes, número que hoy se multiplicó casi cuarenta veces[4].

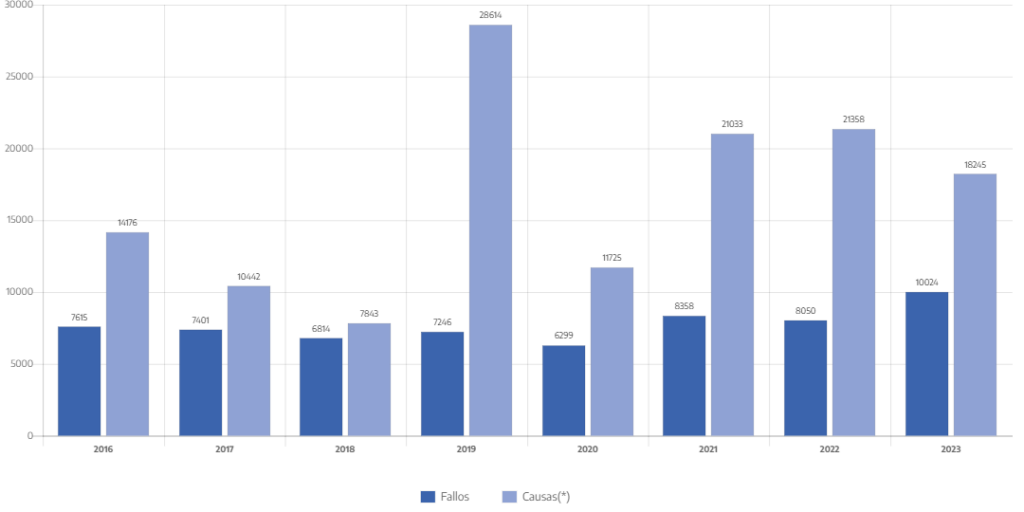

En 1990 la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue ampliada a nueve miembros, donde el cúmulo de expedientes ya se había duplicado, pasando de menos de dos mil anuales a más de cuatro mil. Actualmente, el cúmulo de expedientes que ingresan en la Corte Suprema se ha multiplicado por cinco o seis veces, de acuerdo a información por ella misma publicada. En 2023 ingresaron 18.245 causas y se dictaron 10.024 fallos.

El déficit en el sistema de administración de justicia, claramente no es nuevo, pero ha llegado a un límite que inviste, en palabras de la propia CSJN: gravedad institucionalidad. Es necesario dar un profundo debate sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No es posible alcanzar los principios de paridad de género, representación y pluralidad ideológica con una composición de cinco integrantes. Y sobre todo teniendo en cuenta su misión que, justamente consistente en asegurar la supremacía de la Constitución Nacional y ser el intérprete final y custodio de los derechos y garantías enunciados en la Constitución Nacional.

Las estadísticas de los últimos años revelan que la Corte tiene una elevada cantidad de causas que no logran ser resueltas, junto con las que ingresan cada año, no obstante el trabajo realizado.

Fuente: CSJN[5]

Cabe consignar que una Corte Suprema de Justicia de la Nación con un mayor número de jueces y juezas no sólo va a poder resolver las cuestiones de funcionamiento, acortando los tiempos, sino que permite una composición, en principio, más acorde con el sistema republicano de gobierno y con mayor representación federal y de género, lo que por principio, ya la transforma en un poder más justo.

Hay una CSJN que no funciona, para los abogados como para la sociedad. Tiene carencia de legitimidad, producto obviamente de la historia y de las marchas y contramarchas que tiñeron de opacidad su institucionalidad. Su turbulenta historia institucional la ha marcado desde su origen el modelo seguido, pasando por la mayoría automática, la exorbitancia en su propia competencia, inmiscuyéndose en competencias asignadas constitucionalmente a los otros poderes, hasta nuestros días de designaciones por decretos y autodesignaciones dentro del mismo cuerpo.

El Poder judicial está cada vez más alejado de la ciudadanía, poniendo en evidencia que es un poder aristocrático desde su gesta, centralista, que quiere conservar su poder y que por ende no estaría cumpliendo con la función que está llamado a cumplir por la Constitución Nacional, que es administrar justicia.

También valga remarcar que, la mayoría de las instituciones estuvieron sujetas a un proceso de democratización, pero la CSJN no. Por eso entendemos que la ampliación de los integrantes de la CSJN debe tender al inicio del referido proceso de democratización. No es solo ampliar el número, sino ampliar la visión, la pluralidad ideológica y geográfica.

Ciertamente la falta de datos y estadísticas sobre el trabajo de la CSJN es un problema serio para cualquiera que pretenda hacer una propuesta de reforma. En un trabajo de revisión exhaustivo sobre la labor de la misma, Giannini advierte acerca de “… la ausencia de información oficial completa y actualizada en torno al funcionamiento del Máximo Tribunal de justicia del país. Dicha opacidad —vale destacarlo— no solo se produce en el vértice de la jurisdicción federal, sino que se traslada como una suerte de “apagón estadístico” a la totalidad de la justicia nacional y de varias provincias argentinas, con el consecuente deterioro de la calidad de toda discusión de política pública tendiente a perfeccionar el servicio de justicia en general y, en particular, el ejercicio del rol fundamental que a la Corte Suprema le asiste en nuestro sistema institucional.”[6]

Situación que se pone de manifiesto con la sanción del Senado de la Nación de fecha 22 de septiembre de 2022 tendiente a modificar la integración del cuerpo, que actualmente se encuentra bajo tratamiento de la Cámara de Diputados[7]. En dicha propuesta se establece:

- Elevar a quince (15) jueces y juezas la composición de la CSJN.

- Puede integrarse hasta ocho (8) jueces o juezas del mismo género.

- Las decisiones durante el proceso de nombramiento se toman por mayoría absoluta de los integrantes a ese momento.

- Composición del Consejo de la Magistratura

La incorporación del Consejo de la Magistratura en el artículo 114 de la Constitución Nacional con la reforma de 1994, surgió a partir de la necesidad de garantizar la independencia judicial, de recuperar la confianza pública en el Poder Judicial e innovar en la distribución de las facultades relativas a la designación y remoción de magistrados y magistradas, la administración de sus recursos y el ejercicio de las facultades disciplinarias y de reglamentación.

De este modo, el Consejo de la Magistratura se erige constitucionalmente como un órgano esencial del sistema judicial y, por lo tanto, incide ostensiblemente en su buen funcionamiento. Ahora bien, uno de los aspectos centrales de su diseño es el referido a suintegración. Téngase presente que el referido artículo 114 no precisa el número de representantes de cada uno de los estamentos, sino que ello fue delegado a la ley especial que la misma norma constitucional prevé, bajo el mandato de “…será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

Dicha circunstancia dio lugar a que, desde la reforma del año 1994, se hayan sancionado varias leyes que establecieron de manera diferente la integración del Consejo y, por consiguiente, la representación de los estamentos que en él confluyen.

En efecto, en el año 1997, se sancionó la primera norma reguladora del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, la Ley Nº 24.937 (corregida por la Ley Nº 24.939), la cual estableció en su artículo 2º que el mismo debía estar integrado por VEINTE (20) miembros: el Presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUATRO (4) Jueces del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, OCHO (8) legisladores -CUATRO (4) Diputados y CUATRO (4) Senadores-, CUATRO (4) representantes de los abogados de la matrícula federal, UN (1) representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL y DOS (2) representantes de los ámbitos académico y científico.

Luego, en el año 2006, se modificó la estructura delineada en el citado artículo 2º a través de la Ley Nº 26.080, por la que se redujo el número de sus integrantes a TRECE (13): TRES (3) Jueces del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, SEIS (6) legisladores, DOS (2) abogados de la matrícula federal, UN (1) representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL y UN (1) representante de los ámbitos académico y científico.

Esta composición fue declarada inconstitucional en diciembre de 2021 por la CSJN en autos caratulados “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. / E.N. – ley 26.080 – dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento” Expte. CAF 29053/06; sin perjuicio de los reparos a dicha sentencia, declara la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 5° de la ley 26.080 y la inaplicabilidad del art. 7°, inc. 3°, de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), de los arts. 6° y 8° de la ley 26.080, así como de todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939) y establece que si en el plazo de 120 no se dicta nueva normativa por el HCN el Consejo de la Magistratura quedará conformado por veinte (20) miembros (art. 2°), será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 10), funcionará con el quorum de doce (12) miembros (art. 9°) y con las comisiones integradas de conformidad con su art. 12, de conformidad a la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

Ínterin, por la Ley Nº 26.855, sancionada en el año 2013, nuevamente se elevó el número de sus miembros, en este caso, a DIECINUEVE (19), preveía: SEIS (6) legisladores, UN (1) representante elegido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, TRES (3) Jueces del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, TRES (3) representantes de los abogados de la matrícula federal y SEIS (6) representantes de los ámbitos académico y científico. Dicha reforma fue declarada inconstitucional el 18 de junio de 2013 por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en Fallos 336:760 “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar” (Expte. N° 3034/13).

Sin perjuicio de la reseña efectuada, y a fin de clarificar este enmarañamiento de leyes y declaraciones de inconstitucionalidad, no puede soslayarse que, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley N° 26.855 dispuesta, la composición del Consejo se rigió por lo dispuesto en el régimen de la Ley Nº 26.080 hasta el 2021, la cual, por otra parte, también se declaró inconstitucional.

A casi tres décadas de la creación del Consejo de la Magistratura sin que ninguno de los diseños dispuestos para su integración haya logrado afianzarse y consolidarse en nuestra vida institucional, uno de los ejes en los que se apoya este informe consiste en reformular su actual integración con el propósito de que refleje de forma equilibrada la representación de todos los estamentos que lo componen, dando cumplimiento al mandato constitucional y evitando los cuestionamientos judiciales que no brindan seguridad jurídica a sus decisiones.

En este marco, la iniciativa que se encuentra bajo discusión de la Cámara de Diputados de la Nación[8] propone que esté integrado por DIECISIETE (17) miembros: CUATRO (4) jueces o juezas del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, elegidos por sistema D´Hondt, de los cuales DOS (2) al menos deberán ser mujeres. SEIS (6) legisladores o legisladoras del PODER LEGISLATIVO DE LA NACIÓN, dos del bloque mayoritario de cada Cámara y uno del que le siga en la cantidad de integrantes, debiendo al menos 3 ser mujeres. CUATRO (4) representantes de los abogados y las abogadas de la matrícula federal, UN o UNA (1) representante del PODER EJECUTIVO DE LA NACIÓN y DOS (2) representantes de los ámbitos académico y científico.

Para la elección de dicha estructura se consideró que los estamentos de los órganos políticos resultantes de la elección popular que deben ser representados en el son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Respecto a este último, se dijo que “…corresponde sin lugar a dudas pues el presidente de la Nación constituye un órgano político resultante de la elección popular”[9].

Por otro lado, corresponde incorporar a los jueces y las juezas de todas las instancias, los abogados y las abogadas de la matrícula federal y las personalidades de los ámbitos académico y científico.

La integración así propuesta, toma en cuenta que los órganos políticos deben tener la representación suficiente para ser partícipes en la toma de decisiones y en el diseño de la política judicial, sin que ello vaya en desmedro de lo que la propia Constitución establece, en cuanto a que se trata de un órgano colegiado plurisectorial cuyos estamentos deben estar representados en forma equilibrada, de modo que todas las voces confluyan en el debate.

En otro orden, se incorpora en todo el articulado la perspectiva de género en la composición de los estamentos, a excepción del que corresponde a la representación del Poder Ejecutivo en tanto está integrado por UNA (1) sola persona.

Así, se halla asegurado que el Consejo de la Magistratura se integre con, al menos, OCHO (8) mujeres de un total de DIECISIETE (17) miembros.

La propuesta busca impactar en el funcionamiento y eficiencia del organismo y, por consiguiente, en la administración del servicio de justicia.

Afirmamos esto, ya que los cambios propuestos agilizarán los procedimientos de selección de magistrados y magistradas, dotarán de un mayor nivel de transparencia y eficiencia la administración de los recursos y garantizarán el debido proceso en el ejercicio de las facultades disciplinarias.

Conforme surge del informe realizado por ACIJ por la igualdad y la Justicia, para el período 2022[10] en adelante, “Los números evidencian un desempeño pobre de las funciones constitucionales, que en esencia suponen una continuidad de la corriente registrada en los últimos dos ejercicios del período anterior. El Consejo que debía recuperar agilidad, profesionalismo, eficiencia y equilibrio político aún no arrancó. Y así termina este itinerario de 25 años.”

Asimismo indica que el Consejo, desestimó in limine 53 expedientes y archivó 22 por considerarlos caducos. Y que, “A diciembre de 2023, estaban vacantes el 27,7% de los 1.002 cargos en la Justicia Nacional y Federal (incluye los no habilitados). Mientras que del Consejo dependían 189 vacantes (176 de ellas vinculadas a 73 concursos en trámite), en el Poder Ejecutivo de la Nación y en el Senado había respectivamente 41 y 47 coberturas pendientes de resolución.”

Conclusión

Creemos y trabajamos por el acceso universal a la justicia como política pública de alcance general y en la independencia de dicho poder. Por lo tanto, entendemos que confiar en la justicia debiera ser un valor que nos preceda como sociedad, como lo son la defensa de la dignidad de la persona humano o el respeto a la libertad de expresión.

La justicia para ser justa debe ser ecuánime, imparcial, para todos y todas y generar estándares de conducta que encaminen el recto actuar social. No podemos ser una nación plena sin un servicio de justicia que llegue a todos y todas, en tiempo y que no haga diferencias según el status de los justiciables.

La sed de justicia es un pilar democrático que debemos defender y que a través del Poder Legislativo debemos debatir en torno a su organización y funcionamiento para llegar a poner luz después de tantas décadas de oscuridad.

Este es nuestro aporte para repensar una reforma institucional en el sistema de administración de justicia que traiga respuestas efectivas a los millones de argentinos y argentinas que creemos en la política como herramienta de transformación y en un Estado presente que coadyuve a lograr armonía, paz, inclusión y justicia social.

[1] Sólo el 8% de los argentinos confía en la Justicia, según un estudio realizado por la asociación civil Fores y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, que mostró además que apenas el 9% cree que el trabajo de los tribunales es eficaz. Fuente: https://www.utdt.edu/ver_nota_prensa.php?id_nota_prensa=1950&id_item_menu=6

[2] Expediente S-671/24 en https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamentaria/

[3] https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-judicial-porcentaje-mujeres-ministras-maximo-tribunal-justicia-o-corte-suprema

[4] Conforme al censo 2022, en la Argentina hay 46.234.830 habitantes. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/pais/poblacion

[5] https://www.csjn.gov.ar/transparencia/datos-estadisticos

[6] https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc/article/download/5293/5376/17372

[7] Proyecto de Ley CD-69/22 sancionado en la Cámara de Senadores el 22.09.2022.

[8] Dicha propuesta contó con la sanción de la Cámara de Senadores el 07.04.2022 y se encuentra a consideración de la H. Cámara de Diputados bajo el expediente CD-17/22.

[9] GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, 2009, 4ta. Ed. T.II p. 490.

[10] https://justa.acij.org.ar/articulos/25-anos-del-consejo-de-la-magistratura-ii