Sociedad nacional de alimentos: una deuda pendiente, una propuesta latente

“…. La condición de hambre y desnutrición que hiere gravemente a tantos seres humanos es el resultado de un inicuo cúmulo de injusticias y desigualdades que deja a muchos tirados en la cuneta de la vida y permite que unos pocos se instalen en un estado de ostentación y opulencia. … Es, sin duda, un insulto que debería sonrojar a toda la humanidad y movilizar a la comunidad internacional…” (Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de la Alimentación 2023 (16 de octubre de 2023)

La presente publicación es el resultado de un largo camino que venimos transitando, con sus marchas y contramarchas, en algunas oportunidades con sus frutos y en otras, con sus sabores amargos, en la búsqueda de garantizar el acceso de las familias a una alimentación accesible, suficiente, saludable, variada y nutritiva, producida en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad y con respeto de las diversidades, hábitos y preferencias culturales.

La alimentación es un derecho humano básico, esto es, necesariamente el punto de partida de cualquier premisa. Sin embargo, no todo argentino y toda argentina goza de este derecho, siendo los niños y las niñas los más perjudicados y perjudicadas. Y precisamente, este derecho es esencial para garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales, pues su cumplimiento posibilita satisfacer necesidades vitales, sin las cuales de más está decir, las funciones básicas se ven resentidas. Sin dudas, una de las dimensiones más duras de la pobreza, es el hambre. Y el aumento de precios, es su flagelo.

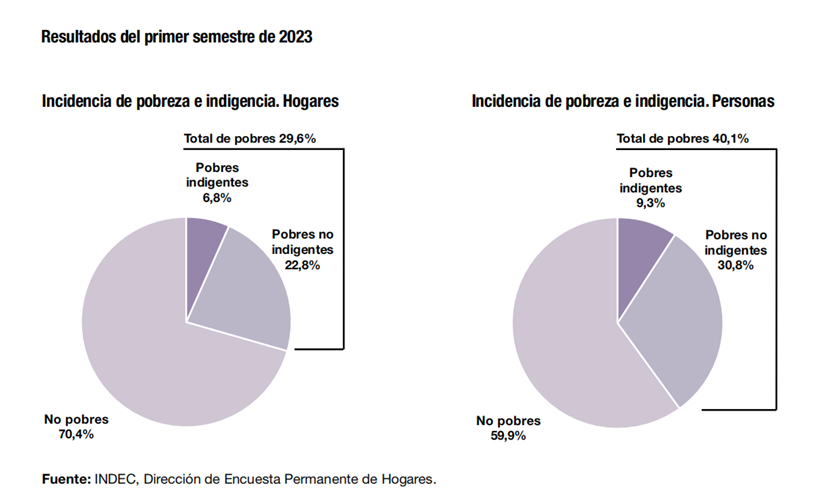

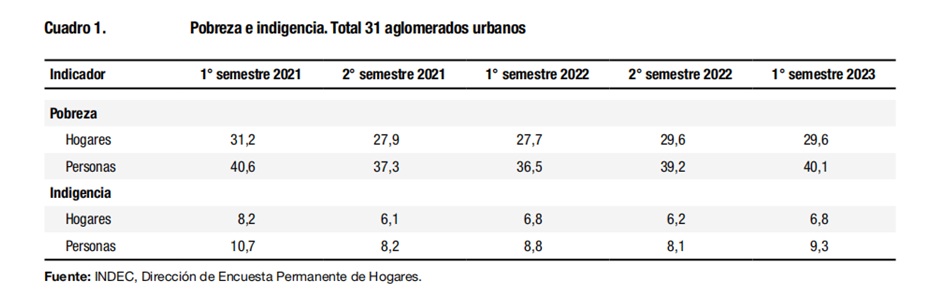

De los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbano en relación al primer trimestre de 2023[1], los cuales expondremos a continuación, podemos extraer sendas conclusiones, pero lo cierto es que, estamos hablando de personas no de datos duros o fríos, sino personas que no tiene cubiertas sus necesidades y sus derechos, de personas que no acceden a las cuatro comidas diarias, situaciones estas, que no podemos tolerar como sociedad.

Dicho, en otros términos, en Argentina se encuentran por debajo de la Línea de Pobreza 2.977.246 hogares, que incluyen a 11.769.747 personas; y, dentro de ese conjunto, 686.076 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa 2.724.942 personas indigentes.

Es decir, en cuanto a la evolución en relación al segundo semestre de 2022, la incidencia de la pobreza en el país se mantuvo sin cambios en los hogares, pero se registró un aumento de 0,9 puntos porcentuales en las personas. Por su parte, en cuanto a la indigencia, mostró un aumento del 0,6 p.p. en los hogares y del 1,2 p.p. en las personas. Paralelamente, en relación a las regiones, la pobreza aumentó en tres regiones y hubo una reducción en otras tres, pero la indigencia aumentó en todas las regiones.

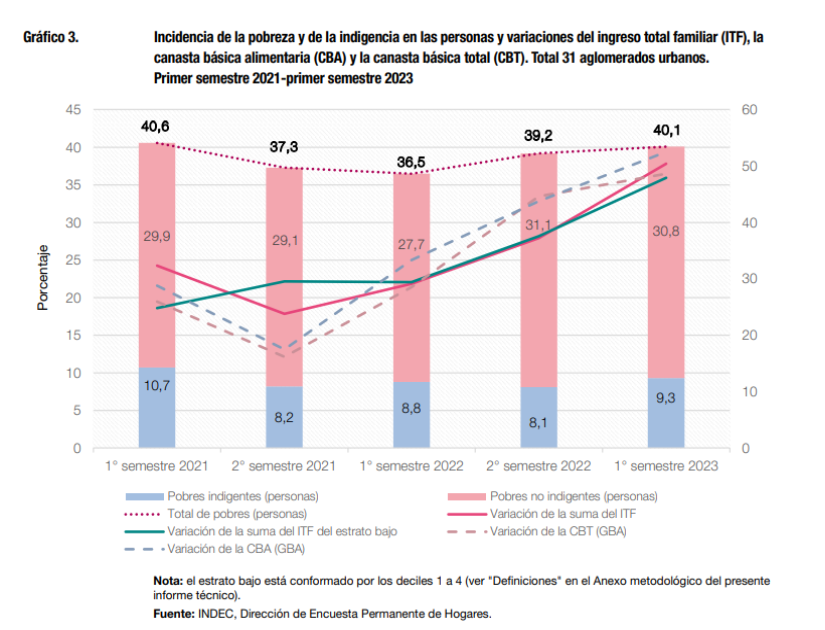

Si lo vemos en un comparativo interanual de más largo plazo, vemos como después de la crisis del 2001/2002, la pobreza muestra una sustancial caída en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y un aumento en el período del Gobierno de Mauricio Macri. Con la asunción de Alberto Fernández en 2019 un 35,4% de las personas se encontraban por debajo de la línea de la pobreza, porcentaje que ha crecido hasta ubicarse en 40,1% al primer semestre de 2023.

A este análisis crudo de la realidad, que de por sí solo ya es devastador, hay que sumar, otro dato la relación ingreso – canastas; puesto que precisamente la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de esa capacidad de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante los ingresos monetarios, tanto en los hogares como en las personas, teniendo en cuenta el ingreso total familiar. Los siguientes cuadros son ilustrativos en este sentido

De los mismos, podemos extraer que, en relación al semestre anterior:

- En promedio, el ingreso total familiar aumentó un 50,4%.

- Las canastas regionales promedio aumentaron 52,6% (CBA) y 48,8% (CBT).

Es decir, si bien, los ingresos promedio, aumentaron a un nivel superior a la canasta básica total (CBT), fue inferior a la canasta básica alimentaria (CBA). A lo que suma, lo ya señalado en relación a la evolución, en conjunto, da como resultado un aumento de la pobreza.

Ahora bien, en relación a la brecha de la pobreza, es decir a la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, la misma se ubicó en un 37,8%. Señalándose que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $124.071, mientras la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $199.593.

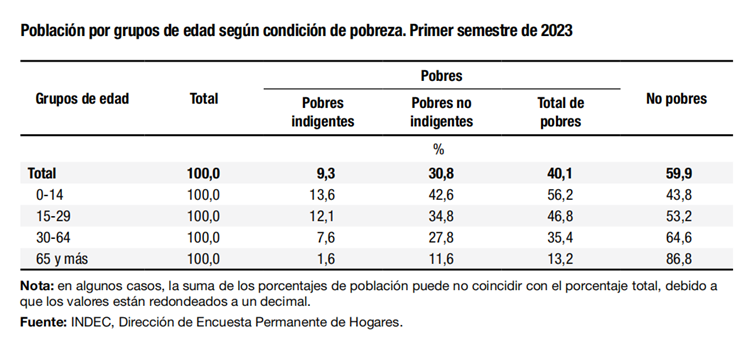

Y como se indicó, en relación a lo etario, el colectivo más afectado son los niños y las niñas, más de la mitad (56,2%) de las personas de 0 a 14 años son pobres.

La incidencia de la pobreza e indigencia, tampoco es lineal en todo el territorio, afectando de diferentes maneras en las diferentes regiones.

Las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (NEA), 42,0%; y GBA, 41,4%. Las menores, en las regiones Patagonia, 33,2%; y Pampeana, 36,8%.

Esto muestra claramente que existe un amplio sector de la población con barreras de acceso a la alimentación. Incluso la Ley 27.519 reconoce la crisis alimentaria y prorroga la Emergencia Alimentaria dispuesta por el Decreto 108 del año 2002, hasta diciembre del año 2022.

Lamentablemente, los intentos, muchas veces tibios, del gobierno que termina su mandado el 10 de diciembre de 2023, no han sido suficientes. Se ha perdido una oportunidad histórica, en el que el gobierno de Alberto Fernández cedió ante presiones de grupos de poder fáctico, medios hegemónicos y el Poder Judicial, perdiendo batallas de sentido y ocasiones únicas para cambiar las reglas de juego para el mercado de granos y alimentos que marcaron un rumbo inverso al necesario para construir accesibilidad al derecho humano a alimentarse y de manera sana.

Las políticas públicas de este gobierno saliente no han estado a la altura de las demandadas de la ciudadanía. Más allá del reconocimiento de los marcos globales, la pandemia, la deuda externa y la sequía entre otros aspectos, en la realidad no se ha brindado una política integral a un derecho tan básico y esencial, como el derecho a la alimentación.

Si bien podríamos considerar que la solución a los problemas que generan la pobreza y la indigencia en la Argentina son deudas históricas que trascienden a un gobierno en particular, la ausencia de altos niveles de la coordinación y complementariedad con todas las políticas sociales, económicas, de desarrollo y de empleo vigentes han sido una constante por décadas. La fragmentación, en la mayoría de los casos cuando se trata de políticas que impactan en la vida cotidiana de los individuos y las familias, deja márgenes de exclusión, mayores costos y altos niveles de fragilidad o debilidad de las políticas en su aplicación y del Estado en su rol.

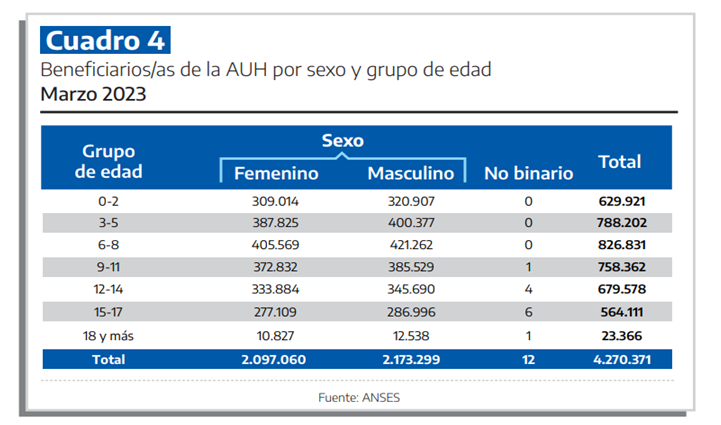

Sí, preciso es señalar, el gran avance en derechos que implicó la Asignación Universal por Hijo/a para Protección Social, que fue creada mediante el decreto 1602/2009 para extender la cobertura de la seguridad social a las familias con hijos e hijas sin trabajo formal y que posteriormente fue incorporada a la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares. Al mes de marzo 2023 alcanzó a 4.270.371 niños, niñas y adolescentes. El 49% de ellos son niñas y el 51%, niños. Del total de beneficiarios/as, 4.218.897 son niños, niñas y adolescentes que perciben AUH por hijo/a (99%) y 51.474 perciben la AUH por discapacidad (1%), en esta última situación no hay límite de edad.

El número de titulares a marzo de 2023 es de 2.429.995, siendo el 93% mujeres y el 7% restante varones. El 43% de ellos y ellas tienen entre 25 y 34 años; un 30% tiene entre 35 y 44; 12% 45 o más; un 14% entre 20 y 24 años y el 3% restante se encuentra en el rango de 15 a 19.

La cantidad de hijos o hijas promedio por titular es de 1,76. El 81% de los/as titulares tiene entre 1 y 2 hijos/as.

Por su parte, la Asignación Universal por Embrazo otorgó cobertura a 70.515 mujeres embarazadas, un 59% de las cuales tenían entre 20 y 29 años.

Ahora bien, la Tarjeta Alimentar, los bonos extra, el control de precios, los precios justos y demás medidas complementarias, sin estar acompañadas de una participación activa y competitiva en el mercado por parte del Estado, siempre resultarán insuficientes en la actual coyuntura, y sólo serán eso, medidas paliativas y no estructurales, pues los precios son fijados por un mercado manipulado y dirigido por determinados sectores económico-productivos de altísima concentración y poder en la Argentina.

Ante este panorama descripto, tanto de los indicadores relativos a la pobreza e indigencia como al tipo de mercado concentrado, fácil es colegir que las personas van a ver disminuida su capacidad de acceso a los alimentos, generándose así una inseguridad o carencia alimentaria y nutricional.

Del informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), América Latina y el Caribe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional surge:

En lo particular, para Argentina, indica que la inseguridad alimentaria afecta a casi el 37% de la población, habiendo aumentado significativamente en relación al trienio 2014-2016: en 17,8 puntos porcentuales.

Con relación a la Tarjeta Alimentar para hogares vulnerables, se indica: “El sistema de tarjetas de comida cubría el 27,7% de una canasta básica de alimentos, y el 11,5% de una canasta básica total para un hogar promedio (SIEMPRO, 2020). En 2021, el programa contaba con más de cuatro millones de beneficiarios (FAO, 2022) y en febrero de 2021, los subsidios aumentaron un 50% (SIEMPRO, 2021). Los estudios muestran que, en un entorno inflacionario con un aumento de los precios de los alimentos, las familias beneficiarias del programa tuvieron acceso a más o la misma cantidad de alimentos que antes, pero de mayor variedad y calidad. La ingesta de frutas y lácteos aumentó entre los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, especialmente entre los niños (Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, 2021).”

El Plan Argentina contra el Hambre fue creado previamente a la declaración de la pandemia de COVID-19, cuyo objetivo era garantizar el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Y sobre esta base, la idea original de la Tarjeta Alimentar era establecer un complemento al ingreso familiar para garantizar el acceso a los alimentos de aquellas familias que no podían acceder. Pero, de lo transcripto surge que, la intervención no dio los resultados esperados, no habiendo podido dar ese salto cuantitativo, que resuelva el problema estructural, habiendo sido netamente un paliativo.

Del informe de la Tarjeta Alimentar: principales resultados a un año de su implementación (abril 2021), surgen, en base al relevamiento realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), los siguientes resultados:

- Para más de la mitad de los hogares con Tarjeta Alimentar (55%), la misma permitió cubrir 2 semanas de los gastos de alimentación del hogar, y para el 18% 3 semanas.

- El 46% de los hogares con Tarjeta Alimentar declaran comprar más alimentos que antes, en contraposición al 14% de hogares sin el beneficio, observándose una diferencia de 32 puntos porcentuales a favor de los primeros.

- El 63% de los hogares sin Tarjeta Alimentar indican que pueden comprar menos que antes, mientras que esto sucede solamente en el 23% de hogares que cuentan con el beneficio (diferencia de 40 p.p.).

- 34% de hogares con Tarjeta Alimentar manifiestan que el año anterior consumían menor cantidad de comidas, mientras que esto es declarado por el 20% de hogares sin el beneficio.

- El efecto neto de la Tarjeta Alimentar para mejorar o sostener la calidad de alimentos que se compran es del 24% (72% entre los hogares con el beneficio y el 48% de los hogares que no reciben la transferencia).

- La tarjeta evita una caída en la calidad de alimentos que se adquieren equivalente al 24%; mientras más de la mitad de los hogares sin el beneficio (52%) declaran comprar alimentos de menor calidad que antes, esto es declarado por el 28% de hogares que reciben la transferencia.

De esto, se desprende la relevancia determinante que tiene el Estado para actuar en el mercado y en las familias y brindar una solución integral, duradera y no, paliativa. Las acciones coyunturales y laterales del Estado cuando se trata de derecho humanos esenciales, terminan siendo voluntaristas, pero, directa o indirectamente, derivan engrosando las arcas de los grupos concentrados, pues, por más que duela, estas transferencias dar un piso mínimo de calidad de vida de las personas, refuerzan antes los bolsillos de los grupos concentrados de poder, quienes obscenamente continúan aumentando los precios y especulando con un mercado que dominan desbocados.

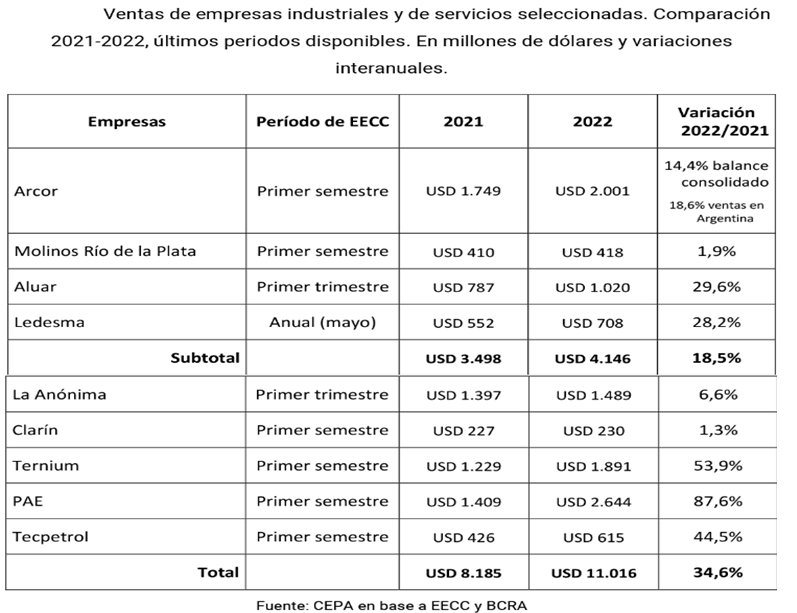

Al encontrarse sumamente concentrada la oferta en la producción de alimentos, el impulso de la demanda que ayudó a mantener el Estado a través de distintas políticas desde la pandemia (Tarjeta Alimentar, refuerzo de ingresos, bonos, entre otras) el resultado generó ingresos adicionales para aquellas empresas o grupos referidos.

En el informe “Desempeño de las principales empresas argentinas (2015-2022): análisis de las ventas, rentabilidad y costos laborales en los Estados Contables” del Centro de Economía Política Argentina (“CEPA”) encontramos que para el primer semestre 2022 Arcor presentaba un aumento del 14,4% de sus ventas medidas en dólares, Ledesma +28,2%, La Anónima 6,6%, Molinos Río de la Plata 1,9%.

Es paradigmático el caso de Molinos Río de La Plata, que cita el economista y periodista Cristian Carrillo que al primer trimestre de 2023 resolvió repartir dividendos por 8.900 millones de dólares. La compañía alimenticia de la familia Pérez Companc, declaró una ganancia neta del ejercicio cerrado en diciembre del 2022 (descontada la inflación) de 8197 millones de pesos, un 48,8 por ciento por encima de los 5510 millones del 2021.

Otras empresas vinculadas al sector alimenticio también acumularon ganancias. Morixe informó una ganancia para los últimos nueve meses (medido hasta el 28 de febrero) de 535 millones de pesos, una mejora sustancial respecto de la caída de 908 millones de igual período del 2021. Esto se debió a fuerte caída en los costos de venta, que pasó de 12.814 millones de pesos en 2021 a 9780 millones en 2022, siempre medido en términos reales.

El ingenio Ledesma, de la familia Blaquier, informó un aumento de su ganancia integral total neta de 62,3 por ciento, pasando de 3815 millones de pesos en 2021 a 6185 millones en 2022.

El holding Arcor informó un aumento de 92,9 por ciento en la ganancia integral del ejercicio 2022 respecto del año previo, al incrementarse de 14.209 millones de pesos a 27.422 millones. El holding controla o es accionista mayoritario en la Argentina en las empresas Bagley, Cartocor, Constructora Mediterránea, Dulcería Nacional, Mastellone Hermanos, Mundo Dulce y Papel Misionero.

La empresa Mastellone publicó dos balances para el 2022, uno nominal y otro ajustado por inflación. En el nominal se pasó de una pérdida de 3025 millones de pesos en 2021 a una ganancia de 1358 millones de pesos. Reexpresado, pasó de una pérdida aún mayor, de 7872 millones de pesos en el ejercicio 2021 a una ganancia menor de 100 millones a diciembre del año pasado. El recorte por pérdida de poder adquisitivo que aplicó la empresa fue de 1223 millones de pesos.

El bajo conocimiento de los márgenes de rentabilidad que el Estado nacional tiene sobre la estructura de costos de productores, fabricantes y comerciantes hace difícil el control sobre la conformación y el comportamiento de los monopolios, duopolios o los distintos niveles de concentración del mercado.

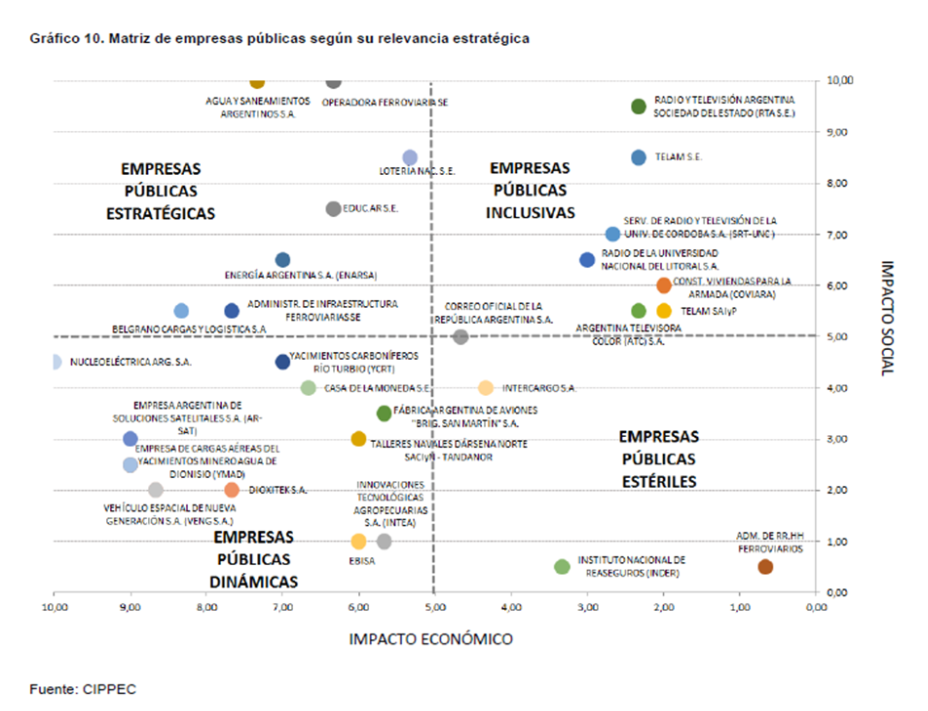

El actuar del Estado, que asume un rol competitivo frente a la empresa privada y recurre a una forma jurídica del derecho privado para realizar determinadas actividades económicas, es jurídica, política y económicamente viable. Incluso la Argentina tiene mucha experiencia de éxitos probados de la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía como la energía, servicios públicos, ciencia y tecnología, transporte, entre otros.

El actuar del Estado, que asume un rol competitivo frente a la empresa privada y recurre a una forma jurídica del derecho privado para realizar determinadas actividades económicas, es jurídica, política y económicamente viable. Incluso la Argentina tiene mucha experiencia de éxitos probados de la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía como la energía, servicios públicos, ciencia y tecnología, transporte, entre otros.

Volviendo, sobre este concepto integral de alimentación, base sobre la cual debe construirse cualquier propuesta, se construyó el concepto de seguridad alimentaria, que venimos adelantado, el que se encuentra recepcionado en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria creado en 2003 en el marco de la Ley 25.724. Y que se refiere esencialmente al derecho de todas las personas a tener acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.

Como contrapartida, constitucional y convencionalmente el Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias, para lograr progresivamente la plena efectividad, creando los instrumentos y/o mecanismos necesarios para asegurar, obviamente respetando los principios de diversidad cultural y productiva, la seguridad alimentaria de la población.

Ahora bien, el acceso es fundamental, pero no suficiente, debiendo profundizare, hasta alcanzar la Soberanía Alimentaria, entendida esta última como el derecho a acceder no solo a alimentos nutritivos, saludables y accesibles, es decir a precios justos, sino también el derecho de los pueblos a decir cómo producirlos en armonía con el medio ambiente.

La soberanía alimentaria, involucra el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción. En contraste con la categoría de seguridad alimentaria que se centra en la disponibilidad de alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen.

Y estos conceptos, nos llevan nuevamente a la misma solución referida, solo es posible con el impulso del Estado, a través de su participación activa, con un marco legal que permita construir una política de Estado en materia de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que a su vez permita articular los esfuerzos de las instituciones y organizaciones del sector privado, hacia la consolidación de una estructura productiva nacional accesible, sostenible y competitiva.

El hambre y la desnutrición son conceptos que desbordan su propia significación, y en un país productor de alimentos es incomprensible, que haya desnutrición y más aún que, las infancias mueran por tales causales. Esta paradoja, en un país en que se producen holgadamente más alimentos que para sus propios habitantes, haya hambre, es una injusticia intolerable. Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura) la Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas.

Evidentemente el problema del hambre no es por escasez de alimentos, sino producto de las medidas neoliberales dictadas en los diferentes gobiernos de tal corte y de las propias incapacidades o falta de voluntad para enfrentar con mayores herramientas esta problemática por parte de los gobiernos de tinte popular y nacional; lo que produjo y sigue produciendo la concentración la economía en manos de pocos, dejando al pueblo huérfano de protección y de acceso a derecho, exacerbado la concentración de la propiedad y la producción, a costa también del ambiente.

En un país productor de alimentos es imprescindible priorizar, primero el abastecimiento de la totalidad de los/las habitantes, desde una visión de desarrollo económico con equilibrio en la ocupación del territorio, incremento y diversificación de la producción, y sostenimiento e incremento del empleo, para después proyectar un esquema exportador a gran escala.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó un informe en el que analizó la concentración en la cadena de comercialización en la Argentina. Destacan la existencia de empresas con posiciones dominantes en sectores de consumo esencial, que no sólo se constituyen como un importante condicionante para la determinación de los precios en las góndolas, sino para el conjunto de la cadena de producción y comercialización.

Considerando la inflación como un fenómeno multicausal, la concentración no es su causa unívoca, pero sí puede ser un factor adicional muy determinante. No solo incide directamente en la formación del precio final que pagan las y los consumidores, sino que opera de manera indirecta sobre otros factores, como los márgenes de rentabilidad de los distintos eslabones de las cadenas productivas.

A modo de ejemplo, el relevamiento del CEPA (con información referida al año 2016), indicó que el 74% de la facturación de los productos de las góndolas se correspondía a sólo veinte empresas. A eso se agrega que apenas seis cadenas comerciales de grandes superficies congregan el poder de venta; una concentración que da cuenta de quiénes son los dueños de la comida en el país.

Las 20 empresas que explican el 74% de las ventas son Unilever (9%), Mastellone Hnos. S.A. (8%), Empresa Del Distribuidor (8%), Coca Cola Company (5%), Sancor Coop. Unidas Ltda. (5%), Danone (5%) Molinos Río De La Plata (4%), Procter & Gamble (3%), Papelera Del Plata (3%), Cervecería Quilmes S A. (3%), Ada (2%), Pepsico Co (2%), Arcor (2%), Mondelez (2%), Nestle (2%), Bagley (2%), Molino Cañuelas (2%),

Kimberly-Clark (2%), BRF (2%) y Establecimiento Las Marías (1%).

Por otro lado, al analizar los distintos sectores, señalaron que en el período comprendido entre el 2016 y el 2019, tres firmas (Mastellone, Sancor y Danone) explicaron casi el 75% de la facturación del rubro lácteo. En cuanto al segmento de bebidas sin alcohol, tres empresas (Coca-Cola, ADA y Pepsico) se repartían el 85% de la facturación del sector. En el rubro productos refrigerados y congelados, tres firmas (BRF, Swift y Molinos Río de la Plata), se repartieron el 60% de la facturación total. En tanto, en aceites, las empresas Molinos Ríos de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza, explicaron el 90% de la facturación.

Asimismo, las grandes cadenas concentran alrededor del 80% de las ventas totales del sector supermercadista Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) y Coto representan a las tres cadenas principales, que se llevan la mitad de las ventas del sector. En cuanto a la presencia a nivel nacional, Carrefour, Cencosud y Walmart (Changomás) operan en la mayoría de las provincias del país. Coto, por su parte, cuenta con una importante presencia en la ciudad de Buenos Aires, donde mantiene más de la mitad de sus sucursales.

La estructura oligopólica por sí sola no implica que pueda existir un proceso inflacionario. De hecho, en otros países no necesariamente sucede esto. Lo que sí les permite esa estructura a los oligopolios es un fuerte margen para administrar quién gana y quién pierde, sobre todo en procesos de tensión de precios. Y eso, no sólo afecta al consumidor final vía incremento de precios, sino también hacia adentro de la cadena.

La inflación en Argentina es un fenómeno complejo y reconocido hasta por el Fondo Monetario Internacional como “multicausal”. No bastan las simplistas explicaciones ortodoxas de que la emisión genera inflación para explicar 16 años de inflación sostenida. En nuestro país, de hecho, hemos pasado por momentos de superávit fiscal e inflación (como en el período 2007-2010), o momentos como en el Gobierno de Mauricio Macri que llevó adelante políticas de “emisión cero” y duplicaron la inflación llevándola por encima del 50%.

Por ello, la problemática alimentaria es un fenómeno multidimensional, y que, desde sus orígenes se presenta como compleja, interviniendo, como se viene señalando multiplicidad de factores, que van desde la producción de los alimentos hasta su comercialización y pasando por todas las etapas intermedias, la solución, también debe ser integral e integrada, afectando a todo proceso referido y a toda la cadena hasta el consumo final.

Es necesario poder acceder a alimentos con precios justos, sobre la base de un desarrollo económico, productivo y sustentable.

Ahora bien, las propuestas que ha realizado el presidente electo, Javier Milei, son las mismas recetas han tenido resultados ruinosos y de profundización de las desigualdades. El gobierno de Mauricio Macri cimentó las bases, para continuar con el esquema productivo y de desarrollo de los 90, en el cual se priorizó la extranjerización de la economía a favor de los grupos concentrados, ya no de espaldas al pueblo, sino contra el propio pueblo, modelo que hoy parece adoptar el nuevo gobierno libertario.

Se repite hasta el hartazgo que el Estado no puede intervenir en la economía, únicamente debe actuar como mero espectador para que el mercado actúe según el juego de libre demanda y oferta. Pero, en la actualidad no hay tal libertad y no la va a haber, no hay competencia perfecta. Ni condiciones para la competitividad, sostenibilidad y equidad en la producción y distribución.

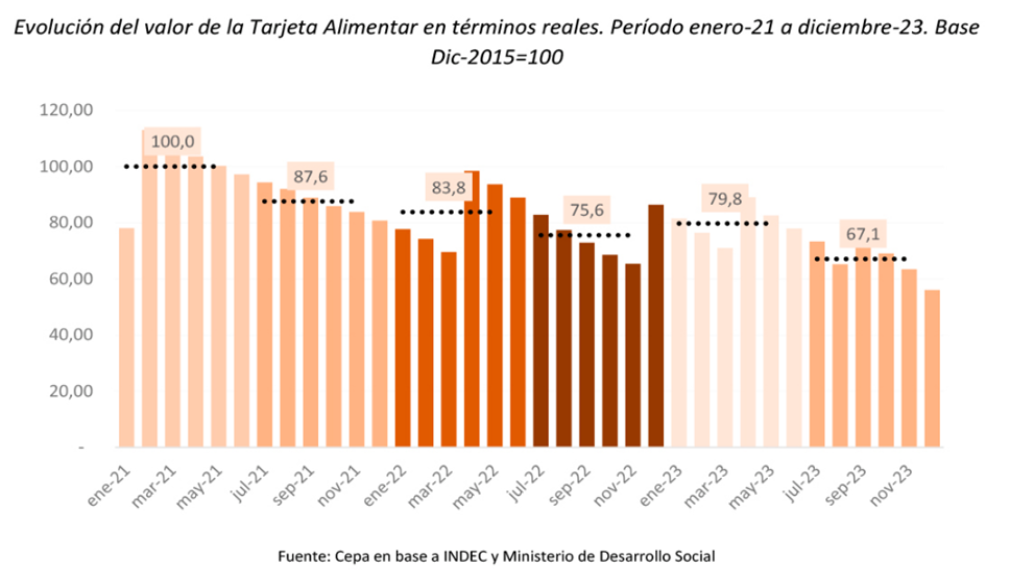

Cuando analizamos que ocurrió con políticas de ingresos como la Asignación Universal por Hijo/a, encontramos que su evolución en términos reales se ha visto seriamente afectada por el aumento de precios. Si observamos el informe de CEPA “Evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de 2023” pasa de 100 en términos nominales en enero 2021 a 77,6 promedio para el año 2023.

Si observamos cómo evolucionó el poder de compra de la Tarjeta Alimentar, vemos como en el primer trimestre de 2023 se reduce su capacidad de compra en un 5% respecto al primer semestre 2022. Esto obedece a que, más allá de los esfuerzos del Gobierno, la inflación y el incremento de los precios de los alimentos terminan subiendo por encima de los montos que garantiza esta prestación.

De hecho, viendo el gráfico que elaboró CEPA en el informe mencionado, se observa que, si al primer semestre 2021 la tarjeta cubría una compra nominal de 100, al segundo semestre 2021 ya cubría 87,6, en 2022 cubría una compra de 83,8 al primer semestre, y 75,6 al segundo. Y con la evolución de precios que venimos sufriendo, al segundo semestre de 2023, el poder de compra ya se encuentra en 67,1.

Sobre estos pilares y frente a coyunturas tan adversas como la actual, el Estado en cumplimiento de sus deberes indelegables, debe instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para contrarrestar tal situación. No podemos tolerar un corrimiento del Estado en lo que refiere a garantía de derechos, esos niños y niñas tienen derecho a que se les garantice su alimentación segura, lo que implica la participación activa en la formación de precios sobre los alimentos.

Así, como estrategia geopolítica, esta participación competitiva del sector estatal en la actividad comercial y/o industrial, propone revertir las prácticas de aumento de precios constantes, y generar estabilidad en los precios al establecer referencias y abastecimiento seguro.

Actualmente en la Argentina hay empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria Estatal desarrolladas en sus tres niveles: Nacional, Provincial y Municipal, que producen y compiten en sectores estratégicos. En el caso de alimentos, las experiencias desarrolladas desde hace más de una década en las provincias de La Rioja, Santiago del Estero, y con menos antigüedad en Tucumán, Chaco, Formosa, Mendoza, San Juan, dan testimonio de la pertinencia de la propuesta.

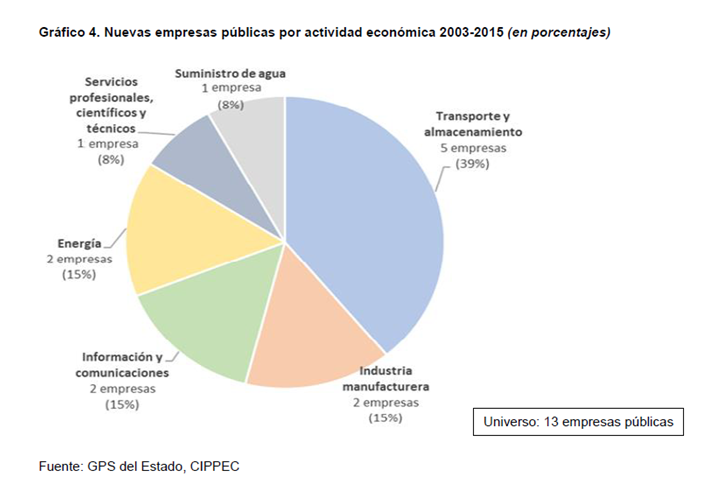

Conforme surge de publicación realiza por el CIPECC , Mapeo de Empresas Públicas en Argentina: 2003-2015, Principales características e impacto económico, si se utiliza el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para clasificar las empresas por rubro de actividad, el 40% de las empresas incorporadas durante la última década a la órbita estatal corresponden al “Servicio de Transporte y Almacenamiento”, ellas son: Aerolíneas Argentinas S.A., Nuevos Ferrocarriles Argentinos S.E., Correo Argentino S.E., Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y el Proyecto Ferrocarril Trasandino Central.

En relación a YPF S.A. y de Energía Argentina S.A. (ENARSA), claramente implico un posicionamiento estratégico del Estado en el rubro de energía. La recuperación para el Estado nacional y su participación en YPF S.A. luego de la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011 permitió y generó las condiciones para el desarrollo de Vaca Muerta como patrimonio estratégico a escala global. Nada de lo que hoy es Vaca Muerta como mega reserva de gas y petróleo mundial sin aquella decisión del gobierno hace más de una década. Conforme los datos referenciados a 2015 YPF S.A produce el 40% del total de producción de petróleo y ENARSA aumentó en 300% la energía eléctrica entregada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) entre 2011 y 2014 (ENARSA, 2014) .

Otro sector estratégico fue el rubro “Información y Comunicaciones” que se incorporaron dos nuevas empresas: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT) y Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA).

En cuanto al rubro “industria manufacturera”, la re-estatización de la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FADEA) y de Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) implicaron un crecimiento sustantivo en el rubro.

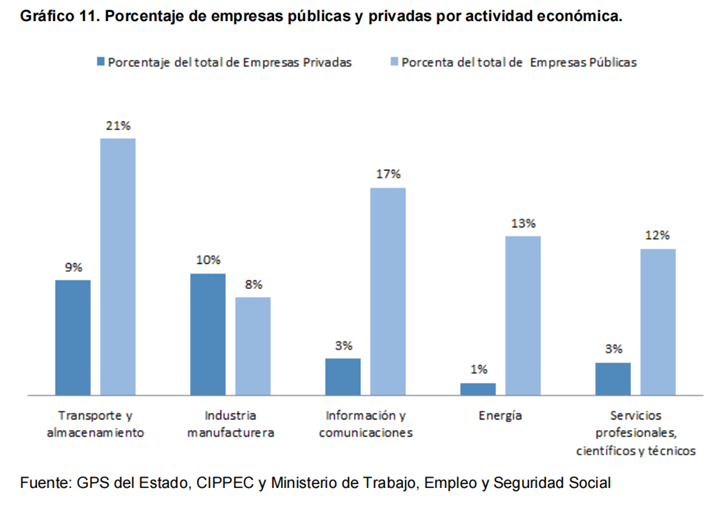

De esto se desprende que, al 2015, las empresas estratégicas son para el sector transporte y almacenamiento, industria manufacturera, información y comunicaciones, energía y servicios profesionales científicos y técnicos; y no para la alimentación, lo que es verdaderamente una gran deuda con la ciudadanía.

Sobre estas bases, es esencial la participación del Estado para suplir los desequilibrios que genera el mercado en el acceso a los alimentos a precios justos y contrarrestar el poder de las empresas concentradas, y a su vez, impulsar el desarrollo en áreas estratégicas, fomentar a los pequeños y medianos productores que representan a las economías regionales de todo el país e impactar en el empleo.

Por ello, se propone como una herramienta más pero no por ello menos estratégico la creación de una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, bajo el régimen de la Sección VI de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, y sus modificatorias, con el objeto de realizar por cuenta propia, a través de la asociación estratégica con terceros, la producción, fabricación, fraccionamiento, distribución, comercialización e industrialización de productos alimenticios en toda la República Argentina. Siendo sus principales características y ventajas las siguientes:

- Se recurre a esta figura jurídica, puesto que su régimen jurídico proporciona sendas ventajas en cuanto a su grado flexibilidad, lo que permitirá consolidar una estructura productiva federal y competitiva.

- Permite la articulación de esfuerzos con el sector privado, propiciándose la vinculación con los pequeños y medianos productores de los distintos rubros, lo que a su vez va a decantar en el fortalecimiento de las Economías Regionales y la generación de fuentes de trabajo genuinas.

- A los fines de garantizar un federalismo de concertación, se propone el establecimiento de administraciones regionales en las zonas Pampeana, NEA (Noreste Argentino), Patagónica, NOA (Noroeste Argentino) y Cuyo; estableciendo precisamente el domicilio de las mismas, no fundado en las descentralizaciones administrativas, sino en las dinámicas de producción agropecuaria. Lo que implica un enfoque por región económica, que comprende todo el circuito productivo y va a permitir conocer la trazabilidad de los costos de producción que, va a redundar en una lucha contra la especulación.

- Generaría en el corto plazo un impacto en la carga sobre las cuentas públicas, puesto que el propio Estado es el principal comprador de insumos.

Por último, forzoso es hacer una última reflexión, este tipo de empresas o sociedades del Estado, muchas veces se las ha denostado, indicando que generan una incidencia en el gasto público, pero claramente el fin de estas no es netamente comercial, sino que responde a diferentes cuestiones vinculadas con el bien público, entre ellas, desarrollo de áreas estratégicas, garantizar conectividad, derechos de la población, prestar servicios en zonas no competitivas, corregir desequilibrios del mercado, etc. Sin perjuicio de ello, nótese que a 2015, conforme la publicación del CIPECC citada, “Para dimensionar la magnitud de las empresas públicas, actualmente los ingresos totales (corrientes y de capital) de las 30 empresas públicas que figuran en el presupuesto consolidado del sector público nacional equivalen al 15,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y el total de sus gastos equivalen el 10,1% del gasto público total Nacional. Si se suman las 23 empresas públicas restantes que sus partidas no figuran en el presupuesto, la relevancia es aún mayor.”

Por ello, siendo que ha sido una política de Estado el desarrollo de empresas o sociedades en áreas estratégicas, como información y comunicaciones, transporte, energía, manufactura, servicios profesionales y científicos para garantizar soberanía y derechos de las personas; como país productor de alimentos debemos animarnos a dar un paso más.

Es una deuda histórica que la Argentina, con perspectiva 2050 debe darse y resolver; la Argentina fue y es pionera en muchos aspectos y la cuestión alimentaria, demanda hoy una respuesta urgente, la cual solo puede y debe ser brindada, a esta altura de la historia, desde el Estado.

En este sentido se debe dar un salto cuantitativo hacia un nuevo modelo nacional alimentario con participación estratégica del Estado en el mercado, para así garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Si bien, es usual escuchar que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas tal como lo expresan oficialmente organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la realidad es que ante la imposibilidad de corroborarlo con exactitud, se estima según un informe especial que realizaron el Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias Nutricionales (Cispan) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran) que, si se saca de la ecuación lo que se exporta, lo que se destina a consumo animal, las pérdidas que hay en el proceso y otros usos, queda en la Argentina alimento suficiente para cubrir las necesidades calóricas de alrededor de 60 millones de habitantes, es decir, más de su población, lo que demuestra y deja claro que el problema no es la falta de producción alimentos, sino la concentración del mercado.

Así, la propuesta de creación de una sociedad argentina de alimentos como estrategia geopolítica, que implicará la participación competitiva del Estado en la actividad industrial y comercial, puede ayudar y en mucho a revertir las prácticas de concentración y de aumento desmedido de precios, y generar estabilidad en los mismos al establecer referencias y abastecimiento seguro para garantizar con ello el derecho de todas y todos a la seguridad alimentaria.

[1] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_09_2326FC0901C2.pdf

Adjuntamos al presente informe el proyecto de ley elaborado como un aporte al debate parlamentario nacional y, lo que sería aún igual o más importante, se asuma como agenda política en la escala federal

https://drive.google.com/file/d/1ALlnVBMNNqGGwB9QTgmhYbJgjB4kz_NF/view?usp=sharing