SOBERANÍA ENERGÉTICA: CLAVE PARA EL CRECIMIENTO

El derecho a la energía y la reducción de la pobreza energética.

“ENERGIA ACCESIBLE A TODOS. Equidad implica entender también que el acceso a la energía tiene un rol fundamental en la erradicación de la pobreza. No hay un medioambiente sano mientras haya franjas numerosas de la población global sumidas en la más extrema pobreza. … además de mejorar el medioambiente tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y de nuestros conciudadanos, la mejor manera de preservar un medioambiente en el que todos tengamos derechos y podamos acceder precisamente a todos los servicios universales…” (CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER EN LA CUMBRE MUNDIAL DE ENERGIA EN ABU DHABI[1])

Resumen

El comienzo del segundo trimestre del año, en el cual ya habían trascurrido largamente los primeros 100 días del nuevo gobierno, estuvo signado, no solo por el alza en los precios de alimentos básicos, sino y sobre todo por aumentos en las tarifas de servicios. Proceso que continuó y continúa agudizándose en el presente tercer trimestre, donde el costo de la canasta total AMBA, en relación a diciembre 2023, se incrementó en promedio un 374% por las actualizaciones de tarifas de transporte, energía eléctrica, agua y gas natural[2].

Y ello, no es consecuencia de la inflación, sino de la política energética adoptada, que no es más que la versión sofisticada y acelerada de la implementada por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Esta política energética, trae consigo, endeudamiento, confiscatoriedad, exclusión del acceso al sistema, contracción del consumo y retracción de la actividad e inversión productiva, lo que genera un estancamiento en la economía argentina.

El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano, tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos “Cepis”[3]. Aumentos en las características expuestas, no pasan el filtro de constitucionalidad establecido en dicho fallo, por irrazonables, desproporcionados y no ponderarse la realidad económico-social concreta de los y las afectadas por la decisión tarifaria, tornándose en “confiscatorio” de los ingresos del grupo familiar.

Y, esta confiscatoriedad decanta en pobreza energética (PE), que representa la incidencia del gasto de los hogares en servicios energéticos, en relación a sus ingresos.

Por ello, el acceso a derechos, entre ellos a la energía eléctrica, no puede ser una variable a los fines de la obtención de un balance superavitario. La dignidad humana no puede quedar a la merced del mercado y menos de políticas económicas excluyentes.

Es necesario cuestionar y poner en jaque estas políticas que llevan a la ruina a nuestra sociedad, debemos emprender una reforma institucional, como ya hemos señalado en el sistema de justicia[4], y también en nuestra matriz energética nacional.

Toda persona tiene el derecho humano a una vida digna, y ello incluye, no solo tener las condiciones básicas satisfechas, siendo una posible solución la propuesta con el Ingreso Básico Complementario[5], sino también, el acceso a la energía y a los servicios públicos, todo con independencia de las capacidades económicas.

Desde el Instituto Argentina 2050 (IA 2050), en esta nueva publicación, pretendemos traer a debate la necesidad de transformar nuestra matriz energética, desde un punto de vista social y ambiental.

En un país con abundancia y calidad de sus bienes comunes naturales, con una base industrial diversificada y un recurso humano altamente calificado, no es admisible que exista pobreza energética.

Hay que poner en crisis el modelo dependiente exportador y extractivista, que sacrifica nuestros bienes comunes naturales sin consideración de las necesidades del país. No podemos permitir, que un amplio sector de la población esté excluido del sistema energético por no poder afrontar los costos de las tarifas.

No se puede seguir con los incentivos o proyectos que beneficien a empresas que, no impulsan el desarrollo nacional y poco valor agregado generan al pueblo argentino, ya sea producto de opacidades en la regulación o directamente por las políticas del gobierno de turno, como es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversos (RIGI)I recientemente aprobado, donde se concede suntuosos beneficios a grandes empresas para explotar nuestros bienes comunes pero paralelamente las tarifas de los servicios públicos aumentan exponencialmente y generan cada vez más brechas en el acceso a bienes y servicios.

Debemos bregar por un sistema energético inclusivo, sostenible y democrático; romper con la lógica que solo beneficia a unos pocos y avanzar hacia una verdadera soberanía energética.

Sobre este esquema, el Hidrógeno VERDE aparece como una alternativa energética, soberana, federal, inclusiva, estable y sustentable.

Introducción

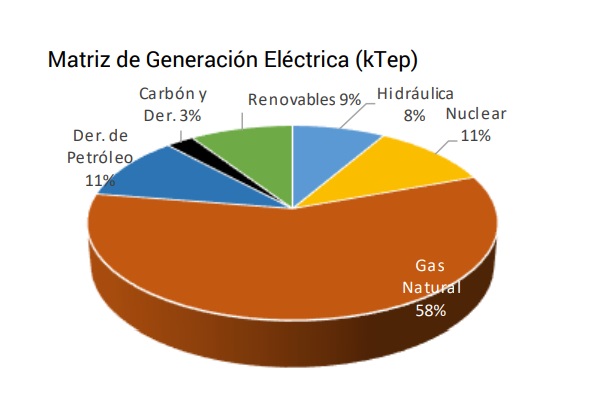

A nivel mundial, más del 80% de la energía que se produce y consume proviene de los combustibles fósiles. Argentina no es ajena a esta matriz.

Conforme el Informe Estadístico Anual 2021 de la Dirección de Información Energética (Subsecretaría de Planeamiento Energético) la matriz de generación eléctrica se conforma de la siguiente manera:

El combustible fósil ciertamente permitió el desarrollo económico, pero paralelamente también generó desequilibrios e inequidades sociales y ambientales, sobre las que es necesario intervenir.

En lo social, los recursos fósiles, principalmente el petróleo y gas se convirtieron en “commodities”, cuyos precio y disponibilidad se establece a partir del mercado internacional[7], por lo que, impactan en forma directa en la balanza comercial y en el precio de abastecimiento interno.

En lo ambiental, las causas del cambio climático responden a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

Del Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023[8], surge que es imprescindible reducir inmediata, profunda, rápida y sostenidamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector energético, las cuales representan más de las dos terceras partes de las emisiones mundiales, ello a fin de preservar el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París.

Y, esta afectación al ambiente, incrementa la producción e intensificación de los desastres ambientales, sin la correlativa posibilidad de establecer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático de los países del sur global. Aquí, cobra especial relevancia el mecanismo de canje de deuda por acción climática o naturaleza como alternativa al financiamiento a la deuda externa, que genera una movilización de recursos hacia los países endeudados que, no solo alivia sus cuentas públicas, sino que a su vez, implica reconocer que la deuda financiera de los países del sur global tiene su revés en la deuda ecológica de direccionalidad inversa de los países del norte global.[9]

Ahora bien, al ser la energía motora del desarrollo económico y el acceso a los servicios energéticos un indicador del nivel de vida de cada país, debe conjugarse la necesaria detención de emisiones, sin detener el consumo de la energía. Y la respuesta está en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Los esfuerzos deben destinarse para un desarrollo energético con justicia social y ambiental.

A nivel nacional, esa transformación de nuestro sistema energético, a fin de apuntar a una energía sostenible de acceso universal, debe responder a dos frentes, por un lado, la necesaria reducción de emisiones a consecuencia de los acuerdos y compromisos internacionales en materia ambiental, donde el canje de deuda por acción climática es una alternativa de financiamiento; y por el otro, la necesidad de diversificar un sistema energético altamente concentrado.

Se ha sostenido: “Estas motivaciones se pueden resumir en la necesidad de diversificar un sistema altamente concentrado, no sólo en términos de los recursos energéticos primarios utilizados sino también en términos de los capitales y las tecnologías necesarias para la explotación de esos recursos, los cuales la Argentina dispone sólo en forma parcial. … mejorar tanto la seguridad como la soberanía energética a través de la diversificación de los recursos utilizados y la descentralización de la producción, potenciando desarrollos tecnológicos y productivos a través del sistema científico-tecnológico nacional, y abriendo las puertas a nuevos emprendimientos y cadenas de valor que contribuyan al desarrollo territorial, mejorando el acceso a la energía y reduciendo la pobreza energética.”.[10]

Así, en este contexto de crisis ambiental global, debe necesariamente ponerse en jaque el sistema de desarrollo energético actual y dirigir todos nuestros esfuerzos a una gestión sostenible, eficiente, inclusiva, igualitaria y soberana de nuestros bienes comunes naturales, que permita el impulso y el desarrollo de las energías renovables, sobre la base que, junto a las necesidades del medioambiente deben combatirse las desigualdades sociales. No hay justicia ambiental sin justicia social.

A continuación, avanzaremos sobre la propuesta de las Energías Renovables, principalmente el Hidrógeno Verde, como oportunidad para transformar nuestra matriz energética desde un punto de vista social y ambiental y desarrollar nuestra capacidad local de generar energía para las argentinas y los argentinos.

Régimen para la investigación, desarrollo y producción de energía renovable y para la eficiencia energética.

Los 17 ODS como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tienden a enfrentar los nuevos desafíos de la humanidad y garantizar que todas y todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo sin comprometer el planeta. Y fueron desarrollados en base a tres temas que nos afectan:

• La protección del planeta

• La protección de los derechos de las personas

• La eliminación de la pobreza y el hambre.

Esto muestra la interrelación e interdependencia de los tres temas. La protección del planeta debe ir de la mano de la protección de los derechos y con ella la eliminación de la pobreza, en el caso de la pobreza energética.

Así, la descarbonización de nuestra matriz energética devino en una deuda, y la transición justa hacia energías renovables una obligación del Estado. Y el Hidrógeno verde, es decir, el hidrógeno limpio a partir de energías renovables, en una oportunidad para avanzar hacia una soberanía energética que garantice el acceso universal a la energía.

El potencial del hidrógeno es inmenso como alternativa energética soberana, federal, inclusiva, estable y sustentable. Por ello, su desarrollo debe estar necesariamente unido a un cambio en la matriz energética y a la reconversión de la industria, a través de una transición justa.

En nuestro vasto territorio existen todas las condiciones y potenciales necesarios para posicionar a nuestro país como referente, a nivel mundial, de generación de hidrógeno verde y convertir a la Argentina en proveedora a gran escala. Esto, se debe a que, contamos con grandes extensiones con vientos, radiación solar y aguas abundantes, y principalmente una matriz energética capaz de avanzar en la transición hacia las energías renovables.

El potencial se encuentra en el noroeste argentino (NOA), mediante energía solar (que tiene los más altos niveles de radiación solar del mundo, prácticamente duplica la media mundial con 2800 kw/h por metro cúbico anuales) y en la Patagonia con la generación de energía eléctrica a través de la generación de vientos.

A lo que se adiciona que, la Argentina además de la abundancia y calidad de los bienes comunes naturales, se complementa con una base industrial bastante diversificada y el recurso humano altamente capacitado.

Por ello, y a los fines de abrir el debate parlamentario nacional, en pos de que, se asuma como agenda, no solo la necesaria descarbonización de la matriz energética nacional, sino también, la necesidad de reducir el otrora aumento de la pobreza energética consecuencia de la política energética aplicada por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, en el año 2021, se presentó el proyecto de ley número S-2586/21 para establecer el Régimen para la investigación, desarrollo y producción de la energía renovable y para la eficiencia energética. Al perder estado parlamentario, se volvió a presentar bajo número S-912/23[11].

Y hoy, nuevamente nos encontramos en un escenario repetido, pero más virulento, como consecuencia de la política energética del gobierno en turno.

Los objetivos del proyecto presentado son básicamente la descarbonización de la matriz energética, y la necesidad de avanzar hacia un sistema que sea ecológica y socialmente más sustentable, donde la producción de energía renovable vaya de la mano de la eficiencia energética.

Además, desarrollar una estrategia integral en materia de hidrógeno verde como alternativa energética, producido en base a energías renovables y desarrollar una estructura científico- tecnológica destinada a generar los conocimientos necesarios para el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos limpios y sustentables.

Se incluye la necesidad de impulsar la coordinación de los sistemas científico-tecnológicos con el sector productivo para la reconversión de las industrias hacia la economía del hidrógeno.

En esto, el apoyo estatal, se convierte en esencial para estimular y orientar las inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Mas aun, es necesarios encaminar esas inversiones para que los proyectos no terminen siendo para meros enclaves industriales para la exportación y sin integrarse en el mercado local; todo a costa de nuestros bienes comunes naturales.

Las inversiones deben ser genuinas y no propias del desarrollo de la actividad, y deben interactuar con el mercado nacional. Hay que romper con la lógica del uso del territorio para obtener ganancias para exportar y avanzar hacia un cambio en la matriz energética para que sea sustentable social y ambientalmente.

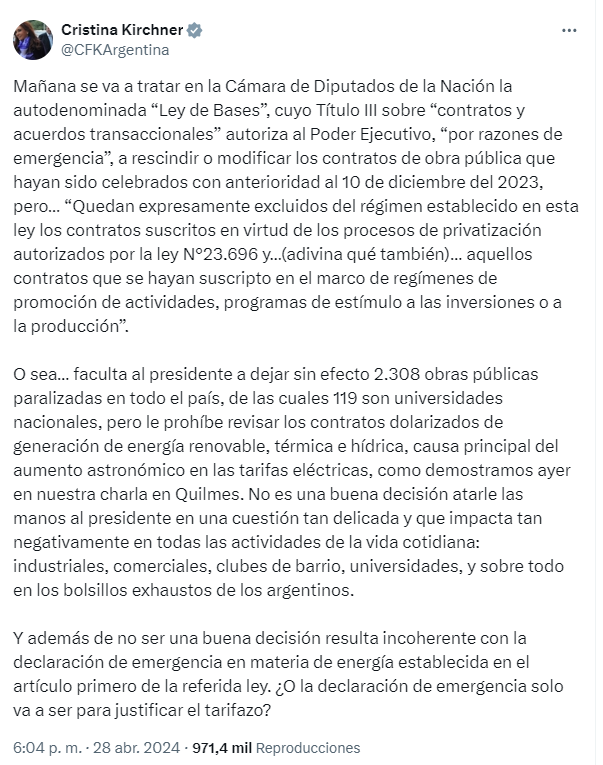

El pasado 27 de abril en el estadio Néstor Kirchner de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, la dos veces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner explicó con exactitud la situación de la energía y el rol del Estado Argentino. Mencionó que “…en 1992 se privatizó la energía y se tomó el modelo inglés de negocios, generación, por un lado, transporte por otro y distribución por otro y se dolarizaron las tarifas…Se creó un mercado mayorista y se creó CAMMESA. CAMMESA es la que compra y administra todo el mercado mayorista energético argentina, la preside el secretario de Energía, la integra, EDENOR, EDESUR, Techint, Aluar.”, detalló. “Cuando se cae la convertibilidad se pesifica el valor del transporte y la distribución, pero la generación y los contratos están en dólares…Los contratos se incrementaron entre el 2016 y 2019“, apuntó. Luego detalló que durante su gobierno y el de Néstor Kirchner se aumentó la potencia de energía y la creación de líneas de alta tensión. Puso de relieve que el incremento del uso de energía renovable implica, entre otras cosas, contratos más caros y que, desde el gobierno de Mauricio Macri, “le dan prioridad de despacho…Entonces estamos pagando una energía mucho más cara”

A su vez, y con especial referencia a la Ley de Bases y Puntos de Partidas que se encontraba en tratamiento en el Congreso de la Nación en aquel entonces, posteriormente sancionada bajo el n°27.742, Cristina Fernández de Kirchner mediante su cuenta de X expresó la preocupación, que hacemos nuestra, respecto a la imposibilidad para el Presidente de revisar los contratos suscriptos en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o producción. En efecto, señala que la propuesta, luego devenida en ley “ le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas. No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana”. Para concluir preguntándose si la declaración de emergencia solo va a ser para justificar el tarifazo.

Por ello, para evitar las referidas situaciones, el proyecto S-912/23 no apunta a garantizar el negocio de tal o cual empresa, a costa de nuestros bienes y desarrollo, sino a garantizar primero nuestras necesidades de abastecimiento locales, donde el hidrógeno es una oportunidad, no un fin en sí mismo.

Se pretende el incentivo para el desarrollo, producción y uso de energías renovables; el desarrollo de una estrategia integral en materia de hidrógeno verde, que genere el menor impacto en los bienes naturales comunes y huella ambiental; el desarrollo de una estructura científico-tecnológica para el aprovechamiento de los recursos energéticos limpios y sustentables; el desarrollo y fortalecimiento de estrategias de transición energética justa.

Por otro lado, la reconversión a energías renovables no solo va a impactar en lo social al propender el acceso universal, o en lo ambiental al reducir las emisiones, sino también en lo comercial: con el paso del tiempo se incrementarán las “barreras” comerciales a las exportaciones con huella de carbono. Por lo cual, comercialmente también es central el cambio en la matriz energética.

Debe propenderse a un verdadero cambio estructural con diversificación productiva, que genere un “equilibrio” ambiental con las necesidades de consumo de la producción con búsqueda de divisas, para lograr así, un superávit en la balanza comercial, mas ello, no implica hacerle el negocio a otros en contra de nuestro desarrollo y bienes comunes naturales.

Además, se establece en el proyecto, la prioridad para aquellos emprendimientos que impliquen un desarrollo de la industria nacional y utilización de mano de obra local, previéndose la obligatoriedad de acreditar la generación de puestos genuinos de trabajo, conforme a la legislación laboral vigente.

Asimismo, se promueve el desarrollo regional de zonas que presentan características adecuadas para el progreso del hidrógeno verde, estableciendo potencialidades georeferenciadas, según los bienes comunes naturales existentes y la tecnología disponible para tal fin.

Por su parte, a los fines de garantizar el mercado interno, se establece que la autoridad de aplicación determinará las condiciones para el abastecimiento y los permisos para exportar.

Además, se determina cuándo debe darse inicio al Plan Nacional Estratégico de Energías Renovables y eficiencia energética, y se establece qué debe contener, quiénes participan en su confección, entre otras cuestiones, donde el Hidrogeno Verde debe tener un tratamiento específico. Atento que el Plan Nacional establecido por la ley 26.123 no tuvo tratamiento, e incluso la ley perdió vigencia, las incorporaciones que se realizan son una forma de reconocimiento al arduo trabajo y a toda la labor desplegada.

En relación a los sujetos alcanzados se excluye expresamente a aquellas sociedades off-shore o radicadas en países de baja tributación.

También se adecua a los fines de complementar dicho régimen promocional para la investigación, desarrollo y uso, con el fomento del crecimiento de la industria e incentivar la conformación de un mercado para el desarrollo de esta nueva fuente de energía, en reemplazo de los combustibles fósiles y la eficiencia energética.

Lo hasta acá dicho, marca ahora, la urgencia tanto política, climática, económica, energética y social que determina la necesidad drástica de descarbonizar la economía, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y lograr el acceso universal y donde el hidrógeno verde, con sus potenciales se presenta como una oportunidad única, por su versatilidad, como combustible, como vector energético.

Claramente no es posible el desarrollo de nuestra Nación, de espaldas al medio ambiente y de quienes son destinatarios de las medidas.

Breve análisis de la historia reciente del mercado eléctrico y gasífero.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de la historia reciente del mercado eléctrico, debemos si, señalar someramente las diferentes políticas energéticas que se han desarrollado, para poder comprender cabalmente que no es un tema baladí, sino que hace al acceso a derechos.

Así como, es imposible que en un país como la Argentina los precios de los alimentos estén dolarizados y no puedan todos los habitantes acceder a ellos a precios justos y razonables, por lo cual se propuso desde IA2050 la creación de una empresa productora de alimentos[13]; tampoco es admisible que haya pobreza energética. Evidentemente, esas decisiones, responden a las políticas llevadas a cabo. Y, hoy una vez más, somos víctimas de las políticas de desregulación, donde el acceso a derechos es una variable más del mercado.

Como ya ha ocurrido (2001, 2015/2019), el desplome que se va a producir en la actividad y en la inversión productiva, va a generar un estancamiento, cuando no retroceso en el crecimiento económico. Por ello, es necesario proponer y discutir todas aquellas medidas que puedan servir para continuar apalancando el crecimiento, pero en clave social y ambiental.

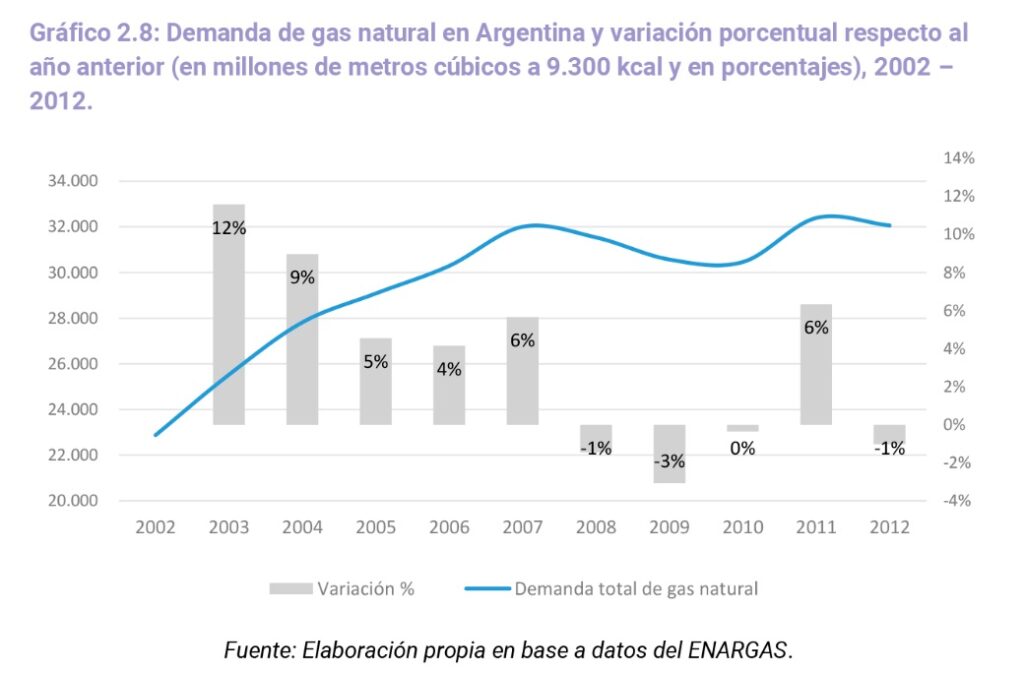

En relación a las políticas energéticas implementadas, entre 2003/2015 puede observarse un aumento PBI y del consumo energético de más del 60 por ciento.

Incluso, en el período 2002/2011 la economía argentina se expandió notablemente, con tasas de crecimiento cercanas al 8% anual, que implicó un alza de la demanda agregada que, traccionó el aumento en los requerimientos de hidrocarburos para sostener el consumo.

Del gráfico del CEPA se desprende que el aumento de la demanda total de gas natural fue acompañado por el crecimiento económico durante el período 2002 – 2012.

Este aumento, también fue acompañado por un crecimiento en la infraestructura. Es decir, la política económica fue acompañada de una planificación energética, tendiente a expandir la actividad.

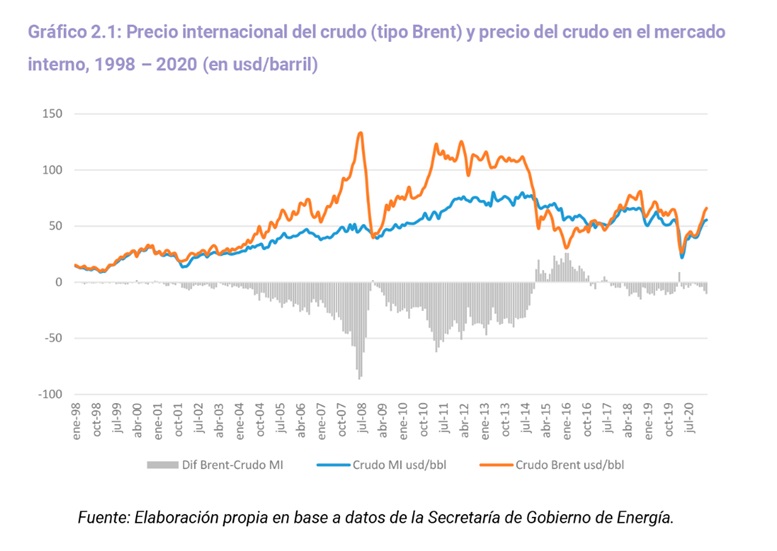

Si bien, en este período, las importaciones del sector energético impactaban fuertemente en los precios, a fin continuar en la senda del crecimiento y el acceso a los servicios, se mantuvieron las tarifas a precios locales, desacopladas del precio internacional. Ello, para generar competitividad y mayor poder adquisitivo.

Ahora bien, esta dependencia del sector eléctrico al gas y petróleo, generó sus inconvenientes, pues comenzaron a ser considerados “commodities”, y la dinámica de producción, precios, disponibilidad, comenzó a depender de los vaivenes del mercado internacional y no, de la estrategia productiva del país.

En este sentido, indica el CEPA: “Ante la necesidad de asegurar el abastecimiento de energía para no restringir el fuerte crecimiento económico, el gobierno amplió la capacidad de generación en base a centrales térmicas, profundizando una tendencia que ya venía de la década de los 90. Entre 2002 y 2012, el 94,5% de la contribución al crecimiento de la potencia instalada de la generación eléctrica correspondió a centrales de ciclo combinado de gas, de motores diésel y turbina de gas. Sólo el 4,9% del crecimiento correspondió a centrales hidroeléctricas (terminación de la cota 83 de Yacyretá) y 2,1% a energía nuclear, eólica y solar”[15].

Y, la baja en la producción local de gas, los precios de importación altos, más la necesidad de desarrollo energético para acompañar el crecimiento económico, implico un verdadero desafío para el gobierno de aquel entonces. Así en esos años, se subsidió fijando un precio por debajo de la producción. Es decir, los subsidios se ubicaron en los costos de generación.

Del mismo informe del CEPA en relación a la política energética en la primera etapa de la posconvertibilidad (2002 – 2011), se ha sostenido: “Estos derechos de exportación, a su vez, permitieron desacoplar los precios domésticos de los externos en un contexto de suba extraordinaria de los precios internacionales de los hidrocarburos. La política de derechos de exportación continuó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con subas y bajas de las alícuotas según el nivel de los precios externos. De esta forma, a diferencia de lo que sucedía en los años 90, cuando la mayor apropiación de la renta petrolera fue a las operadoras, a partir de 2002 y hasta 2015 esa distribución de renta fue más equilibrada entre empresas y consumidores. En efecto, estos últimos pagaban los combustibles asociados al precio doméstico del crudo, considerablemente más bajo que el precio internacional (Gráfico2.1). Así, quedaban desvinculados los precios internos de los servicios públicos y los combustibles de los internacionales, lo que generó tensiones entre el gobierno y las empresas privadas que operaban en el sector.”

En 2014 se empieza a expandir la producción de hidrocarburos por la explotación no convencional. Y como consecuencia de la estatización parcial de YPF en 2012, hasta el día de hoy, continúa siendo un motor en el crecimiento, sobre esto volveremos.

Y sigue el informe del CEPA señalando: “Del informe Mosconi se desprende que “La política de retenciones y administración de precios llevada a cabo por el Gobierno Nacional entre el 2003 y el 2011 implicó diferencias de hasta un 100% entre el precio local y la paridad (teórica) de importación. Si bien un primer análisis puede concluir que estas diferencias no hacían más que repercutir negativamente sobre la rentabilidad de Repsol-YPF, la performance del grupo durante el período 1999-2011 da por tierra con esa hipótesis. Para comprender esta aparente contradicción, es necesario tener en cuenta que, si bien gracias a las políticas económicas aplicadas por el Gobierno Nacional los precios internos de venta de los combustibles se apartan de los internacionales, esas mismas políticas desvinculan la evolución de los costos internos del resto del mundo. De esta manera, Repsol olvidaba deliberadamente señalar que además de existir una desvinculación entre los precios internos y los precios externos de los combustibles, también existía una desvinculación entre los costos internos y los externos, que permitieron la obtención de las cuantiosas ganancias antes observadas. Y que esas mismas políticas fueron artífices del elevado crecimiento de la economía y, por tanto, de la prosperidad de la empresa.” (Informe Mosconi, 2012, Pág. 30)”

En cuanto a la política energética llevada adelante por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, estuvo signada por el derrumbe de los precios internacionales de gas y petróleo. A lo que se sumó la desregulación de los precios y tarifas, apuntando a la convergencia entre los precios locales con los internacionales.

Se elimina la estabilidad en las tarifas de transporte y distribución. Y se eliminan los subsidios a la generación, lo que implica la aproximación entre entre el precio de generación y el estacional. Todo lo que decantó en aumentos en las tarifas entre 300 y 700 por ciento e implico en cierta medida y en los hechos, la dolarización de las tarifas.

Generándose así, una transferencia de los sectores sociales a los grupos concentrados.

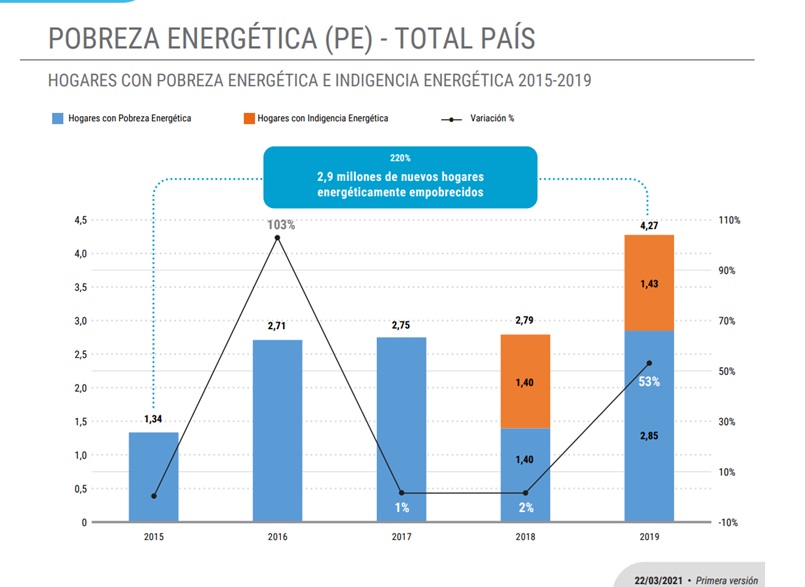

Del siguiente cuadro se desprende el aumento de la pobreza energética en el periodo 2015-2019.

La definición de la pobreza energética está relacionada con la incidencia del gasto de los hogares en servicios energéticos de acuerdo a sus ingresos, por lo que, se considera que todos aquellos hogares que destinen el 10% o más de sus ingresos al pago de energía (Gas por Redes, Energía Eléctrica y GLP envasado o Garrafa) están afectados por ella. Del mismo modo, aquellos hogares que destinen el 20% o más de sus ingresos al gasto en energía se consideran en situación de Indigencia Energética (IE).

En 2015, cerca del 10% de los hogares estaban debajo de la línea de pobreza energética. En 2016, como consecuencia de los incrementos tarifarios en los servicios públicos, así como por la aceleración inflacionaria, la caída de la actividad económica y del poder adquisitivo de diversas franjas de la población, se registra un notable incremento. Más de 1,3 millones de nuevos hogares cayeron en la PE, representando al 20% del total del país y duplicando los valores alcanzados en 2015 con una variación anual del 103%.

Durante el 2017, la PE se incrementó levemente, con alrededor de 40.000 nuevos hogares afectados.

En 2018, se produce un incremento de 2 p.p. en hogares afectados por la pobreza energética y 1,4 millones de estos hogares empeoraron su situación, cayendo en la indigencia energética.

Para 2019, las consecuencias se agudizaron, derivando en un incremento de un 2% de los hogares en condiciones de indigencia energética y de un 53% en el total de hogares con pobreza energética, representando así al 30% del total de los hogares argentinos.

Por su parte, el período comprendido entre 2019 y 2023, estuvo signado por la pandemia de COVID 19 y la deuda externa ilegítima e ilegal tomada por el gobierno de Mauricio Macri. Ahora bien, en cuanto a la política energética, nuevamente se buscó desdolarizar los precios y se pesificaron gran parte de la generación.

Por otro lado, la sequía generó disminución de la producción, y atento el mayor requirimiento de importación de combustible en un contexto de crecimiento de los precios, se generó una fuerte presión sobre el sector energético. Por lo que, el nivel de subsidios entre el costo de generación o mononimo fue alto.

En particular, en 2021 se incrementan los subsidios energéticos como consecuencia de los aumentos internacionales, posteriormente con descensos en 2022 y 2023. Sin perjuicio de ello, las tarifas siempre se mantuvieron por debajo de la inflación, ajustándose las tarifas en función de la recuperación económica.

En este contexto, el sector eléctrico representó el 60 por ciento de los que se subsidia al sector energético.

Asimismo, en 2020 se observa que los hogares con PE descienden notablemente, en la medida en que se registró una baja del 66% respecto a 2019, que implicó la salida de 2,8 millones de hogares de esta condición.

Actualmente y producto de la desregulación y aumento de tarifas llevado a cabo por el gobierno de Javier MILEI, a partir de los reportes de tarifas y subsidios del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA – CONICET) a julio de 2024[18], y del análisis y medidas llevadas a cabo en 2015/2019, se proyectan aumentos en las tarifas incluso muy por encima de la inflación.

El Observatorio da cuenta que, “Con respecto de diciembre 2023, el costo de la canasta total se incrementó 374% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), agua y gas natural (abril y junio). Los consumos de gas natural y energía eléctrica están ajustados por estacionalidad del consumo.”

En cuanto a la relación entre la factura final y el salario promedio, el Observatorio indica que “El salario RIPTE estimado en julio indica que el peso de los servicios energéticos de un usuario N 1, N 2 y N 3 representan el 6,1%, 4,2% y 3,4% del indicador respectivamente. … En julio de 2024 se llegó a un nuevo peso máximo de los servicios públicos energéticos sobre el salario RIPTE, para un usuario N1, que supera la carga del 5,6% sobre el salario promedio registrado observado en febrero de 2019.”

Hitos contemporáneos que marcan un camino hacia la soberanía energética.

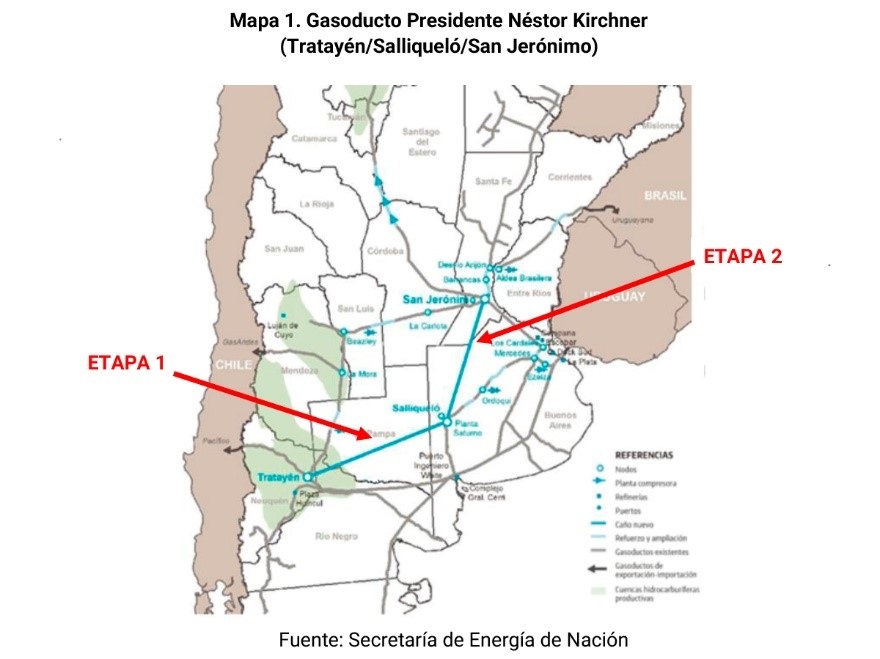

Un hito que es necesario remarcar, es el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, el cual fue de suma importancia para nuestro país, siendo la obra de transporte de gas más grande en los últimos 40 años y permitió transformar la energía en Argentina, siendo un componente medular del conjunto de obras tendientes a ampliar la capacidad del sistema de transporte de gas y optimizar su utilización: permite transportar una capacidad final de 39.000.000 m3/día.

Recordemos brevemente que el origen del Gasoducto NK tuvo como antecedente el proyecto que luego se convirtió en la ley 27.605 de autoría de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, mediante el cual se creaba un Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. En efecto, del 25% de lo recaudado por esta medida de redistribución se destinó a programas y proyectos de la Secretaría de Energía de la Nación, para la exploración, desarrollo y producción de gas natural. Este hito permitió la construcción del Gasoducto, hoy ejemplo de soberanía y justicia energética, pese a la polémica que generó durante su tratamiento, la realidad ratificó la asertividad que tuvo para la política energética argentina.

Entre sus beneficios se encuentra la reducción gradual de importaciones de Bolivia hasta reemplazarlo completamente, logrando abastecer el mercado interno de forma competitiva, y permitiendo avanzar hacia nuestra soberanía energética.[19]

Entre los datos más relevantes, podemos citar:

- 573 km: es la cantidad de kilómetros que recorre el Tramo I del gasoducto desde la localidad de Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires).

- US$ 4200M: Es el ahorro total anual en millones de dólares que permitirá el gasoducto durante su primer año de funcionamiento por sustitución de importaciones.

- 48.800: Son los puestos de trabajo directos e indirectos que se crean a partir de la construcción del gasoducto.

- 4 Provincias: Abarca el primer tramo del gasoducto: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.[20]

Por ello, entendemos que hay una necesidad imperiosa en continuar con los contratos de obra pública y la reversión del Gasoducto Norte, complementario al Néstor Kirchner para llevar el gas de Vaca Muerta a siete provincias del centro y norte del país.

Otro de los hitos está sucediendo en la actualidad y se corresponde con dos obras que se complementan, y son una clara consecuencia de la estatización parcial de YPF en 2012 que continúa siendo un motor de desarrollo y ahora abre un camino para avanzar en una transición energética justa.

En primer lugar, la obra del oleoducto de YPF en Vaca Muerta Sur, que es un proyecto que busca incrementar el transporte de petróleo no convencional.

Este incremento es estratégico para el sector y para el país en su conjunto[22], pues permitirá recorrer un camino más certero en una transición energética justa, que garantice abastecimiento energético y una sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles.

En segundo lugar y como complemento a la obra indicada, se suma que el directorio de YPF definió por unanimidad que la planta de Gas Licuado Natural se construya en Punta Colorada por su proximidad con Vaca Muerta. Se traduce en una significativa reducción de costos y complejidad en el transporte de GNL, además de la ventaja comparativa que presenta la profundidad del mar en Sierra Grande que facilita las operaciones de buques de gran porte.

Esta inversión ronda los U$S 30.000 millones y se llevará adelante en conjunto con Petronas[23] (Malasia).

En los hechos implica la consolidación de un polo de desarrollo energético patagónico en Río Negro que se extiende desde el Alto Valle hacia la costa atlántica, con capacidad para para exportar lo que produce en la provincia, pero con norte en garantizar el autoabastecimiento.

A su vez, a nivel nacional tiene implicancias superlativas ya que las tendencias mundiales indican que la demanda de energía irá en aumento. En este panorama hasta que las posibilidades de las energías renovables puedan ser palpables, entre ellas el hidrógeno verde, el GNL se presenta como protagonista para encausar una transición justa y sostenible.

Y esto es así porque si bien el GNL es un combustible fósil[24], por su eficacia, almacenabilidad y por su bajo impacto mediombiental, en comparación con otros combustibles fósiles, determinan su versatilidad frente a otras alternativas, como es el carbón[25] .

Por ello, inversiones en GNL de estas características implican fortalecer la seguridad energética nacional para avanzar hacia una transición energética justa y sostenible, la cual claramente no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana y donde el GNL se convierte en protagonista, como combustible de transición.

Ahora bien, todo este escenario descripto y que se presenta como prometedor puede resultar en un escenario distópico como consecuencia de las políticas libertarias del actual gobierno en turno. Y convertirnos una vez más en meros apéndices o enclaves industriales de las grandes potencias del norte global, todo a costa de nuestros bienes comunes naturales.

Sin ir más lejos, la Ley n° 27.742, llamada coloquialmente como ley de Bases deroga el artículo 1º de la ley 26.741 mediante el cual se consagraba la soberanía energética y se declaraba de interés público nacional y objetivo prioritario de la Nación el logro del autoabastecimiento en Hidrocarburos.

A lo que suma, el también aprobado régimen de incentivo a las inversiones (RIGI) más su reglamentación por Decreto Delegado n° 749/2024 (BO 23/08/2024)[26] que entre las actividades generales se establecen 8 sectores estratégicos: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas.

Ahora bien, para la mayoría de los sectores, como la forestoindustria, turismo o siderurgia, la inversión mínima requerida es de 200 millones de dólares. Pero para las inversiones destinadas a transporte y almacenamiento de petróleo y gas deben superar los US$ 300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y producción de gas y petróleo de costa afuera y explotación y producción de gas destinado a la exportación deberán ser mayores a US$ 600 millones.

Particularmente para el Sector de Energía se indican las siguientes actividades específicas: generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables, y otras energías bajas en carbono.

En lo que respecta al Sector de Petróleo y Gas se incluye:

- la construcción de plantas de tratamiento, plantas de separación de líquidos de gas natural, oleoductos, gasoductos y poliductos e instalaciones de almacenamiento;

- el transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos;

- la petroquímica, incluyendo la producción de fertilizantes, y refinación;

- la producción, captación, tratamiento, procesamiento, fraccionamiento, licuefacción de gas natural y transporte de gas natural destinado a la exportación de gas natural licuado, así como las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la referida industria; y

- la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa afuera.

¿Qué implica esto? En primer lugar que, coherente con el negacionismo ambiental que viene sosteniendo el actual gobierno, no hay una prioridad ni para lo renovable o bajo en carbono y en segundo lugar tampoco para el mercado doméstico.

Asimismo, en lo que hace a hidrocarburos, implica que Vaca Muerta no está incluida como posible beneficiaria. Como toda otra explotación de hidrocarburos onshore queda AFUERA.

Por lo que, sólo quedan incluidas las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos costa afuera (offshore). Y sin entrar en tema, pues excede ampliamente lo tratado en el presente informe, la producción de petróleo en el mar ha sido motivo de acalorados debates.

Y en relación al gas también se replica el esquema. Entran sólo los proyectos para exportación, entre los cuales se incluye al GNL. Lo que claramente va en sintonía con la eliminación de la prioridad de abastecimiento del mercado interno.

Y la gran oportunidad que señalamos y que se nos presenta puede rápidamente escurrirse de nuestras manos.

Todo proyecto de inversión necesariamente debe devolver a la sociedad. Y este esquema establecido por el RIGI, contrariamente, lo que hace es maximizar la renta a costa de los derechos de las personas. Es plenamente válido e incluso virtuoso otorgar incentivos fiscales para desarrollar y promover ciertas industrias, pero necesariamente primero debe garantizarse el acceso a servicios.

El derrame nunca ha funcionado y el libre mercado no ha garantizado libertad alguna. No hay libertad si no hay acceso a derechos. Ahora, nuevamente volvemos a repetir la historia.

Se garantiza en dólares la rentabilidad de las empresas y se depreda el ambiente, mientras se desploma el consumo y la actividad y el acceso a los servicios se convierte en un lujo. Esto choca de bruces, no solo con los derechos humanos y la soberanía de los pueblos sobre sus recursos, sino con la lógica misma, es incomprensible que con las cuencas hidrocarburíferas y los bienes comunes naturales que posee la Argentina, haya pobreza e indigencia energética.

Y no se trata, solo de señalar las diferencias entre las diversas políticas energéticas, sino que haya personas que no accedan a derechos. Personas que no tienen garantizada su vivienda digna. Algo que ya ha sido establecido por la CSJN en 2016, el Estado debe asegurar que las tarifas sean accesibles y, la razonabilidad de las tarifas no se agota en la mera comparación con tarifas de otros países o regiones, sino que debe ponderarse las condiciones socioeconómicas del país y la capacidad de pago de los usuarios.

Ahora bien, del somero pantallazo realizado, puede observarse que es necesario y urgente, poner en debate ciertas cuestiones.

Entre ellas, la dependencia de la generación de energía eléctrica a los combustibles fósiles, los cuales no solo implican emisiones de dióxido de carbono, sino que nos hacen depender de valores y disponibilidades ajenas a nuestra política de producción.

Además, esa dependencia a los “commodities”, nos ata a los precios y disponibilidades internacionales.

Es necesario avanza también, en una transformación de la matriz energética desde el punto de vista social, y preservar el ambiente en el que todos y todas tengamos derechos y podamos acceder a todos los servicios universales.

Y, hoy tenemos la oportunidad para transformar nuestra matriz energética y desarrollar nuestra capacidad local de generar energía para las argentinas y los argentinos, contamos con los combustibles de transición y con ventajas comparativas óptimas para el desarrollo de energías renovables.

La base sobre la cual debe partir cualquier propuesta es el desarrollo de la Nación. Y la energía, es un factor decisivo para el desarrollo. Pero, a su vez el sector energético actual es un contribuyente a la degradación del ambiente, además del irreversible agotamiento de los combustibles fósiles. Asimismo, su acceso no es universal, encontrándose amplios sectores en pobreza energética. Lo que pone en evidencia, la necesidad y urgencia de generar transformaciones estructurales tendientes a convertir las economías y las matrices energéticas y productivas, a bajas o nulas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, de lo contrario las consecuencias catastróficas del cambio climático serán cada vez más graves y con mayor frecuencia.

A lo que se suma, que, la protección del planeta debe ir de la mano de la protección de los derechos y con ella la eliminación de la pobreza, claramente no se puede una sin la otra, por lo que, los invitamos a pensar la energía del futuro, una energía sostenible de acceso universal.

Se acompaña al presente informe el Proyecto de Ley de autoría del Senador Doñate, sobre el Régimen para la investigación, desarrollo y producción de la energía renovable y para la eficiencia energética.

IA 2050 17/09/2024

Descargá el informe desde el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Zo4JQdwBMCublP1uEg5E_DH6n4QBqcMJ/view?usp=sharing

[1] https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/26298-cumbre-mundial-de-energia-en-abu-dhabi-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion

[2]https://iiep.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-TARIFAS-Y-SUBSIDIOS-JULIO-2024.pdf

[3] https://www.cij.gov.ar/nota-22759-Tarifa-de-gas–por-unanimidad–la-Corte-anul–el-aumento-respecto-de-los-usuarios-residenciales.html

[4] http://institutoargentina2050.com.ar/2024/04/24/necesidad-de-una-reforma-institucional-de-la-administracion-de-justicia-en-la-argentina/

[5] http://institutoargentina2050.com.ar/2024/04/24/plan-de-acceso-al-trabajo-y-la-redistribucion-del-ingreso-a-la-argentina-p-at-r-ia/

[6] http://datos.energia.gob.ar/dataset/7eb728bc-cfdd-4e4e-b659-7bf3266939f1/resource/c0dab416-a0c2-46bd-b4dd-1686a2f0fbea/download/iea_2021.pdf

[7] https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2023/12/Transicion-energetica_Escenarios-a-2050-para-la-Argentina.pdf

[8] https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023_Spanish.pdf

[9] https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/911.23/S/PL

[10] https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2023/12/Transicion-energetica_Escenarios-a-2050-para-la-Argentina.pdf

[11] https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/912.23/S/PL

[12] https://x.com/CFKArgentina/status/1784690069271364029

[13] http://institutoargentina2050.com.ar/2024/04/24/sociedad-nacional-de-alimentos-una-deuda-pendiente-una-propuesta-latente/

[14] https://www.centrocepa.com.ar/informes/331-politica-energetica-evolucion-del-sector-y-desafios-del-mercado-de-hidrocarburos-en-argentina-analisis-del-desarrollo-del-sector-en-la-posconvertibilidad-2002-2021

[15] https://www.centrocepa.com.ar/informes/331-politica-energetica-evolucion-del-sector-y-desafios-del-mercado-de-hidrocarburos-en-argentina-analisis-del-desarrollo-del-sector-en-la-posconvertibilidad-2002-2021

[16] https://www.centrocepa.com.ar/informes/331-politica-energetica-evolucion-del-sector-y-desafios-del-mercado-de-hidrocarburos-en-argentina-analisis-del-desarrollo-del-sector-en-la-posconvertibilidad-2002-2021

[17] https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/Pobreza_IG_1.pdf

[18] https://iiep.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-TARIFAS-Y-SUBSIDIOS-JULIO-2024.pdf

[19] El actual gobierno había puesto en duda el avance del Gasoducto. https://vacamuertanews.com/actualidad/crece-la-presion-sobre-milei-para-avanzar-en-la-obra-de-reversion-del-gasoducto-norte.htm

[20] https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/gasoducto-presidente-nestor-kirchner

[21] https://rionegro.gov.ar/articulo/49467/proyecto-vaca-muerta-sur-ypf-comenzo-la-construccion-del-oleoducto

[22] “En su capacidad operativa máxima, este ducto habilitará a transportar 390 mil barriles diarios, lo que incrementará en un 70% la posibilidad de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina, duplicando así la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta”. https://rionegro.gov.ar/articulo/49467/proyecto-vaca-muerta-sur-ypf-comenzo-la-construccion-del-oleoducto

[23] https://www.petronas.com/

[24]https://www.enargas.gob.ar/secciones/eficiencia-energetica/gas-natural-rnnr.php#:~:text=No%20se%20renueva.,ya%20no%20se%20producen%20naturalmente

[25] https://rionegro.gov.ar/articulo/50475/rio-negro-y-el-gnl-el-camino-hacia-una-energia-mas-limpia-y-confiable

[26] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/312707/20240823?s=08